El presidente paranormal

Carlos Solís Cañas, el hombre que llegó a la presidencia porque en Costa Rica ya no querían a los partidos tradicionales gobernando, no era precisamente el ídolo de las masas. Al menos, no de las masas trabajadoras ni de la izquierda, que lo veían como otro peón en el tablero de los empresarios. Y, con honestidad, no estaban tan errados. A este señor lo mandaban las élites de poder. Gobernaba siguiendo la agenda de un selecto grupo de empresarios, esos que dicen “no es por plata, es por el país”, pero lloran si les suben cinco colones en impuestos.

Su compinche en esta tragicomedia política era Ricardo Malespín, un diputado de oposición tan amigable con el gobierno que se pensaría del mismo partido. Juntos, como villanos de caricatura, impulsaron leyes que hacían llorar a la clase trabajadora. Entre estas leyes destacaban las reformas al empleo público, el congelamiento de salarios y la precarización aún mayor del trabajo estatal, la reducción de derechos laborales que habían costado décadas de lucha. Estas reformas no solo afectaron el bolsillo de miles de familias, sino también la calidad de los servicios públicos. Con salarios congelados y condiciones laborales deterioradas, las mentes más talentosas dejaron el sector público, disminuyendo la capacidad del Estado para brindar educación, salud y cultura de calidad.

Como si eso fuera poco, impusieron la temida regla fiscal, una ley que limita el gasto público cuando la deuda supera ciertos niveles. Esto provocó recortes en servicios esenciales y dejó a la mayoría de la población con menos acceso a salud, educación y programas culturales, mientras los beneficios de ciertos sectores empresariales permanecían intocables. Esa maravillosa idea de limitar el gasto público, como si el país fuera una casa con presupuesto de pulpería, suena bonita para el pueblo confiado, hasta que se toma conciencia de que recortar el gasto significa menos plata para lo público y más para que los grupos empresariales se sigan llenando los bolsillos.

Aún faltaba una joya en este paquete de descontento: la ley anti huelgas. Esta normativa limitó drásticamente el derecho a la protesta, criminalizando manifestaciones y huelgas legítimas que históricamente habían sido herramientas para la defensa de los derechos laborales. La clase trabajadora quedó atada de manos, mientras la patronal respiraba tranquila, sabiendo que podían implementar medidas impopulares sin temor a una respuesta organizada.

El malestar social no tardó en reflejarse en las urnas. Con un sistema electoral que obliga a segundas vueltas cuando ninguna candidatura obtiene más del 40% de los votos, la gente se vio forzada a elegir entre lo menos malo. Desde hacía tiempo, Costa Rica estaba harta de la corrupción y anhelaba un cambio, pero las opciones disponibles dejaban mucho que desear. Era una elección entre el susto y la muerte, donde el voto no se daba con esperanza, sino con resignación.

Para poner la cereza en este pastel de descontento, Solís Cañas decidió que lo mejor para liderar el Ministerio de Hacienda era traer a un tico que vivía en Asia. Porque, por supuesto, nadie en Costa Rica sabía de economía, ¿verdad? El hombre llegó, dijo que intentó enderezar el barco y, luego de unos meses, renunció, citando “diferencias irreconciliables” con Solís Cañas, que es la forma elegante de decir “voy por más, pero no aquí”.

Pero si algo hacía peculiar a Solís Cañas, además de su habilidad para sonreír mientras el país se pellizcaba, era su creencia en lo paranormal. Para casarse, para viajar, consultaba horóscopos, cartas, buscaba señales para que le dijeran sí o no en la toma de decisiones, ya fueran pequeñas o grandes. Mientras en otros gobiernos leían informes económicos, este señor prefería consultar si Mercurio estaba retrógrado antes de firmar una ley. Y así, con un presidente que creía más en fantasmas que en políticas públicas, comenzaba esta historia que, aunque parezca mentira, es más real de lo que se quisiera.

Antes de la presidencia

Carlos Solís Cañas, creyencero de primera línea, no dudó ni un segundo cuando su tía le recomendó un brujo. Su tía incluso bromeó con que el brujo era tan bueno que le había dicho que un familiar de ella lo iría a visitar. Esa ocurrencia hizo reír a Carlos, ya que le demostraba que el brujo tenía la inteligencia para lograr más clientes; bien podría ayudarlo a escalar en su partido. ¿Será que sí me ayuda?

—En Barrio La Cruz hay uno buenísimo, se apoda Jerjez de Persia —le dijo ella.

Claro está, el tal Jerjez había visto demasiadas veces la película 300. Le gustó con zeta porque le sonaba más sofisticada, más de mundo y, además, de Persia, porque Jerjez era de Persia y ese nombre sonaba a esas madamas clásicas del mundo paranormal a las que asiste gente famosa para pedir amarres y ganar más plata.

Allá fue Carlos, que para no llamar la atención ni llevó el traje entero, y se topó con un emprendimiento que bien podría estar en las Fiestas de Zapote. Claro, Carlos nunca pensó que ese emprendimiento, que parecía sacado del turno de las fiestas de Zapote, terminaría heredándolo para el Circo de Zapote. Vivía Jerjez en la última habitación de una cuartería, decorada con velas, calaveras de plástico y un aroma a incienso que ahogaba a cualquiera.

—Pase

Carlos —le dijo Jerjez al verlo, y ya con eso Carlos quedó sorprendido. Tal vez esperaba un “mucho gusto” y no un recibimiento tan directo, pero si el tipo podía adivinar que llegaba, ¿qué no sabría de sus pecados políticos? Eso lo dejó helado. Claro, no sabía que su tía lo había llamado para recomendarle y avisarle que su sobrino iría a verlo. Con solo ese dato, Jerjez (que en realidad se llamaba Freddy Umaña Umaña) se dio a la tarea de investigarlo en internet, como buen tico con acceso al Tribunal Supremo de Elecciones y habilidades de stalkeo propias de pareja celosa. Descubrió que Carlos había renunciado al Partido Costa Rica Nacionalista, PCN, diciendo que era un cucarachero. Perfecto. Material de sobra para impresionar.

—Te veo con futuro, Carlos. Te veo entre mucha gente alzando las manos, ganando algo importante, hablando con presidentes —dijo Jerjez mientras barajaba unas cartas que parecían encontradas en un cajón de Chuchilandia Outlet.

Carlos salió de ahí más creyente que nunca. Y Jerjez, sabiendo que ya había pescado otro cliente VIP, se frotó las manos.

Freddy, alias Jerjez, nació en Barrio Cuba, de familia humilde. Su mamá sobaba pegas, su papá trabajaba en la muni, y Freddy, que nunca terminó la secundaria, aprendió a curar con hierbas, sobar y, eventualmente, estafar. Desde carajillo era raro: hablaba con amigos invisibles. Ya en la escuela, aprovechó su fama de extraño para hacer negocio: les cobraba a sus compañeros por leerles las cartas o, según él, quitarles el espíritu de las malas notas. Inteligente y astuto, Jerjez sabía cómo engañar; no era nada tonto.

Mientras tanto, Costa Rica seguía cada vez más cara, más corrupta y con los mismos partidos de siempre robando al pueblo. Carlos quedaría de presidente, con su gabinete de exmiembros del PCN y, sobre todo, del PASC —porque el PIS no tenía mucha gente para gobernar—, se sentía invencible. Y ahí estaba Jerjez, su pieza clave, el señor del más allá. Cada vez que Carlos tenía una decisión importante, iba a Barrio La Cruz, donde Jerjez entraba en trance y canalizaba políticos muertos; eso le decía al futuro presidente.

—Mi administración no procede de luchas ni se inaugura sobre las ruinas de ningún partido. Su bandera es la nación y su objeto el bienestar común —le dijo una vez, mientras fingía ser Castro Madriz.

Carlos, emocionado, fue a Google y, efectivamente, el expresidente lo había dicho: brillante. Jerjez era todo un actor, digno de un Óscar.

Así fue como Jerjez terminó en la planilla de Casa Presidencial. No había un puesto de médium en el Servicio Civil, así que lo metieron como guardaespaldas en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, después de falsificar su bachillerato.

Por cuatro años, de una a tres veces por semana, Jerjez entraba al despacho presidencial, se pegaba una actuación y salía diez minutos después, dejando al presidente listo para firmar leyes que nos jodieron a todo el país. Y cuando Carlos dejó la presidencia, Jerjez, muy vivazo, se quedó con el gobierno del presidente entrante, listo para nuevas aventuras, nuevas estafas y, quién sabe, tal vez no iban a descubrir que no servía para guardaespaldas.

El nuevo

Cuando asumió el nuevo presidente, todo cambió. Jerjez, antes consejero espiritual y guardaespaldas de Carlos Solís Cañas, se convirtió en un simple “guardaculos” con traje. Rolando Chinchilla, el nuevo mandatario, era un caso muy especial: egocéntrico, alcohólico y sin reparos en mostrar su desprecio por la historia de Costa Rica. Jerjez sabía que sus matráfulas no funcionarían con él. No era su presi Carlos, que conocía sus limitaciones; Rolando era un hombre de mundo, o al menos eso se creía.

Una noche, durante una guardia nocturna en Casa Presidencial, Jerjez observó cómo la mano derecha del presidente —la influencer que lo llevó al poder— se marchaba tras una larga reunión. Rolando, ya solo, se sirvió un whisky y comenzó a beber. Jerjez había oído rumores sobre su afición al alcohol y otras cosas, pero esa noche solo era el licor.

—¿Y usted cómo se llama? —preguntó Rolando, con el vaso de whisky en mano.

—Freddy Umaña, para servirle.

—Sí, claro, lo sé. ¿Y cómo le dicen? Sé que en la DIS todos tienen apodos.

—Jerjez, señor.

Rolando soltó una carcajada.

—Muy buen apelativo.

—Perdón, no le entendí.

—Lo sé.

El presidente era un caso serio de egocentrismo.

—Dígame, ¿por qué lo castigaron hoy conmigo?

—No es un castigo, señor, estoy para servirle.

Rolando masculló entre dientes:

—Solo soplas tengo a mi alrededor.

—¿Perdón?

—Nada, nada. Necesito a alguien que me cuide cuando me tomo unos traguitos.

—Para servirle, señor.

Rolando observó un cuadro colgado en la pared.

—Dígame algo, ¿usted sabe quién es ese señor?

—Sí, es don Juanito Mora.

El presidente sonrió con burla.

—Ah, sí sabe. ¿Y sabe qué hizo ese hombre?

—Creo que fue quien venció al filibustero William Walker…

Jerjez se detuvo. Sintió que algo en el cuadro se movió.

—No, no sabe. Ese hombre, al que admiran los progres y los comunistas, se cagó en Centroamérica. Ahora seríamos parte de Estados Unidos si ese “héroe” —hizo comillas con un dedo— no hubiera espantado al batallón de Walker. Se pronuncia Wolker, por cierto.

—Sí, señor.

Rolando se sirvió otro whisky, cerró los ojos y, ya borracho, murmuró:

—Me cago en Mora y todos sus descendientes.

Se durmió en su sillón, su trono improvisado.

Entonces, una voz grave, pero suave, susurró al oído de Jerjez:

—¿Le gusta el presidente?

Jerjez, asustado, miró alrededor. El presidente dormía. No había nadie. Se atrevió a revisar el cuarto, pero seguía solo. Regresó a su puesto. El cuadro de Juanito Mora quedaba justo frente a él. Por un instante, creyó ver a Juanito guiñarle un ojo. Se lo atribuyó al cansancio. Pero, en el fondo, no estaba tan seguro.

La gira al sur

La gira al sur fue anunciada con bombos y platillos. Rolando Chinchilla, el presidente más narcisista que Costa Rica había visto en décadas, estaba decidido a mostrarse cercano al pueblo, aunque su “cercanía” consistiera en quejarse de las calles llenas de huecos desde su camioneta blindada. Jerjez, ahora su “guardaculos” oficial, iba sentado a la par, rezando para que la gira incluyera un buen almuerzo.

Tras horas de viaje y mil quejas del presidente porque no había Wi-Fi decente:

—Esto no es Suiza, mae, es que ni en la pampa de Guanacaste sufrí tanto —expresó.

Llegaron al pueblo. El alcalde Juan Carlos, un tipo con sonrisa de vendedor de carros usados, los recibió como si fueran realeza. Jerjez, acostumbrado a olfatear la falsedad, notó de inmediato que aquel hombre era un maestro del “pancismo”: en el salón del consejo municipal había fotos suyas abrazando a políticos de todos los colores y partidos.

—Este mae no es de izquierda ni de derecha, es del que gane —pensó Jerjez.

Mientras el alcalde presumía de su gestión y, sobre todo, de haber conocido al papá del presidente, Jerjez empezó a sentir un escalofrío. Miró de reojo los cuadros de los anteriores alcaldes colgados en la pared. Uno en particular, un señor de bigote grueso y mirada severa, pareció sonreírle.

—¡Mentiroso! —susurró el cuadro.

Jerjez casi brincó de la silla. Miró alrededor, pero nadie más había oído nada.

—¡Sí, vos, el que puede escucharnos! Ese alcalde está mintiendo. Cuando el tata del presidente llegó aquí, ese Juan Carlos andaba en Gringolandia, estudiando. No podía haberlo conocido. Y no es lo único que miente, ojo al Cristo.

Jerjez tragó grueso.

—¿Estaré volviéndome loco o es que ahora sí soy médium de verdad? —pensó. El cuadro no dijo más, pero Jerjez ya había decidido que no iba a desperdiciar esta oportunidad.

En el receso, mientras todos se servían refrescos y bocadillos (que a Jerjez le parecieron insultantemente pequeños), se acercó al presidente con cara seria.

—Presi, tengo que decirle algo. Es confidencial.

—Para usted señor presidente, más respeto, Rolando, intrigado, lo llevó a un rincón.

—Señor presidente, ese alcalde está mintiendo. Su tata nunca lo conoció. Cuando su papá llegó aquí, ese mae estaba estudiando afuera. Además, lo del nuevo puente y las becas que dice que gestionó… todo puro cuento.

El presidente abrió los ojos como platos.

—¿Cómo putas sabe eso, Jerjez?

Jerjez sonrió con suficiencia.

—Yo solo le digo lo que sé. Hay cosas que ni los vivos pueden ocultar.

Rolando, aunque impresionado, no quiso admitir que había sido engañado. Su ego no se lo permitía. Pero al terminar la gira, cuando Jerjez finalmente pudo comer un buen casado con carne en salsa, el presidente le dio una palmada en el hombro.

—Bien jugado, Jerjez, ya puede decirme presidente. Seguimos en contacto.

Jerjez sonrió. Sabía que acababa de asegurar su puesto por un buen rato.

Un presidente normal

En un país donde un sector estaba sediento de virilidad y de promesas de fortaleza desmedida, la elección de Rolando Chinchilla no fue fruto del azar, sino de un pacto tácito con el imaginario colectivo. Ese sector, olvidado por gobiernos anteriores, quería a un macho alfa, un hombre que gobernara con testículos de acero y una determinación tan férrea que pareciera esculpida en mármol. Así, en el gran circo electoral, donde los discursos se entrelazaban con clichés y exageraciones, emergió el candidato que prometía ser la encarnación misma de la fuerza y el coraje, a pesar de su corto, pero innegable pasado.

La contienda tomó un giro particularmente irónico en la segunda ronda, donde Chinchilla se enfrentó a un rival ya muy cuestionado. En esa jornada, la apatía del electorado fue tan marcada que, más que votar por Rolando, la gente optó por no ejercer su derecho, dejando al candidato electo con una ínfima cantidad de votos. Pero la narrativa no se detuvo ahí: durante largos meses se afirmó con altivez que su victoria había sido aplastante y que la aprobación ya gobernando era de un 90%, sin mencionar que esas encuestas milagrosas habían sido financiadas, ya sea por el propio gobierno o por terceros. Una farsa que se convirtió en leyenda urbana.

Los fanáticos, cual fervientes creyentes, proclamaban que Rolando era “al pan pan y al vino vino”, una frase que resaltaba irónicamente la honestidad brutal con la que pretendía gobernar. No obstante, la contradicción era palpable: su líder jamás mostraba simpatía por el pan, esa metáfora casi sagrada de lo cotidiano y lo simple, aunque su séquito cumplía esa norma a cabalidad. Era, en definitiva, la paradoja de un gobernante que parecía tenerlo todo, salvo esa coherencia que la realidad tan exigente demanda.

Su triunfo se cimentó en la imagen de un hombre que, pese a sus evidentes carencias, se mostraba invulnerable a cualquier crítica. Se le tildaba de vicioso, impulsado por placeres y excesos, cuya personalidad rozaba lo imprudente y desprovista de tacto. Críticos de carne y hueso señalaban sus políticas de choque, su supuesta inexperiencia y decisiones tan agresivas como su retórica, pero para sus fervientes seguidores esos “defectos” eran meras anécdotas que fortalecían su aura casi mítica.

En definitiva, la elección de Rolando fue una ironía en sí misma: un electorado ávido de un líder que no temiera mostrar su lado bestial, un gobernante que, a pesar de las pruebas y contradicciones, seguía siendo adorado por unos cuantos fanáticos. Y así, mientras las focas aplaudidoras coreaban con entusiasmo, la paradoja se sellaba en cada aplauso: un presidente, un vicioso empedernido y verdadero macho alfa, reinaba en un escenario donde la normalidad se vestía de excesos, engaños y sutiles contradicciones.

En el Teatro Nacional

El Teatro Nacional de Costa Rica, joya arquitectónica y emblema cultural, se alzaba imponente ante Jerjez de Persia, quien hasta ese día solo lo había admirado desde afuera. Aquella mañana, al acompañar al presidente Rolando Chinchilla a un almuerzo oficial, Jerjez no pudo evitar quedar deslumbrado por la majestuosidad del edificio. Los frescos del techo, los detalles dorados en cada rincón y el eco de innumerables presentaciones artísticas que sus paredes guardaban lo hicieron contener la respiración por un instante. Sin embargo, su admiración se vio interrumpida por el desafío de su nueva realidad como médium.

Mientras caminaban por el pasillo principal, entre dos esculturas de mujeres semidesnudas, Jerjez escuchó claramente una conversación inaudible para los demás: —¿Viste? Ese dientes de elote nos ve como si nunca hubiera visto una mujer en su vida —dijo una a la otra. —Jamás nos había mirado un presidente con tanta lascivia y descortesía —respondió la otra, indignada.

Jerjez tragó saliva, intentando no girar la cabeza. “Concéntrese, Freddy, concéntrese”, se dijo a sí mismo. El presidente, ajeno a los comentarios etéreos, seguía avanzando con su habitual arrogancia.

En otro pasillo, un retrato del pintor Antolín Chinchilla capturaba la imagen de un indígena costarricense, cuyo semblante sereno escondía una advertencia grave. —Ay, hermano, cuidado con la compañía que lleva —susurró el indígena—. Así como se alza el volcán Irazú entre nubes y sombras, algunos se creen grandes, pero su cumbre solo vomita humo. Vea bien con quién anda, no sea que cuando se acabe el humo, todo explote y la destrucción le alcance también.

Jerjez sintió ese escalofrío en la nuca, pero mantuvo su compostura. Sabía que asistir a lugares cargados de arte y cultura sería un reto, pues ya no eran solo las pinturas las que le hablaban. Cada rincón del teatro susurraba historias, advertencias y verdades incómodas.

Mientras esperaba la salida del presidente, Jerjez se ubicó cerca de los cuadros de las Musas I y II, dos obras icónicas del Teatro Nacional. Fue entonces cuando las musas comenzaron a conversar: —¿Sabés qué es lo peor? Que mientras la cultura siga siendo ignorada, estos politiquillos seguirán haciendo de las suyas. —Exacto. Un pueblo educado y nutrido culturalmente no se deja engañar, pero si lo dejan sin recursos, sin arte y sin educación, la ignorancia reina. —Y eso es justo lo que quieren.

Jerjez, atento y reflexivo, no pudo evitar pensar en la verdad de esas palabras. Al salir, notó que las esculturas seguían atentas, observando con desagrado al acosador que había osado profanar su espacio.

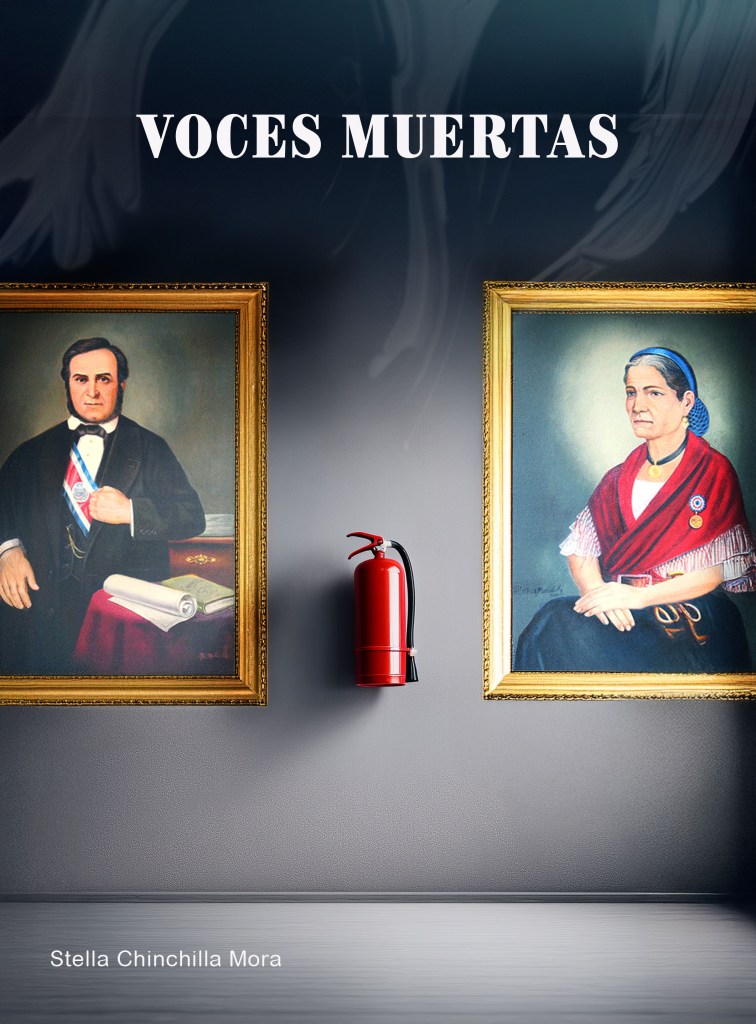

Acostumbrándose

A los cuadros de Juanito y Pancha los habían desahuciado del despacho presidencial; los tenían en un pasillo sin importancia, casi escondidos entre un extintor de incendios y una puerta que nadie abría. Siempre que podía, Jerjez descansaba de pie en ese pasillo, fingiendo revisar su celular, pero en realidad escuchaba conversaciones interesantísimas entre doña Pancha y don Juanito.

—Lo que cuesta gobernar este país, Pancha —decía Juanito Mora, suspirando desde su marco—. Antes me traicionaban por un par de monedas; ahora lo hacen por contratos públicos y comisiones.

—Ah, Juanito, y lo peor es que hasta a vos te recuerdan. A mí me tuvieron en el olvido por décadas —respondía Pancha, con su mirada firme y uniforme impecable—. Por ser mujer, creyeron que mi fusil era decorativo.

Jerjez escuchaba muy atento.

—¡Imagínate, Pancha! Si no fuera por vos, más de un soldado se habría volado el pie antes de disparar bien. Y tu valor, Pancha, defendiendo la soberanía contra ese filibustero de William Walker…

—Si esos filibusteros hubieran ganado, ni vos ni yo estaríamos aquí, Juanito. Aunque decir «aquí» es mucho decir, porque este pasillo…

—¡Ni nos hubieran pintado en estos retratos, Pancha! Pero, más allá de eso, imagínate Costa Rica convertida en un campo de algodón y esclavitud.

Pancha asentía, recordando.

—Por eso peleamos, Juanito. Para que este pedacito de tierra fuera libre. Yo cargué más balas que cualquiera de esos generales de escritorio.

—Y yo firmé la sentencia de Walker, pero te aseguro que, sin vos, Pancha, esa campaña de 1856 hubiera sido un desastre.

Pancha sonreía, aunque con cierta tristeza.

—Hasta hace poco me reconocieron como heroína. Por ser mujer, ni me veían. Pero aquí estoy, y aquí seguiré; este inútil no va a durar para siempre.

—Y yo con vos, Pancha. Aunque en este pasillo olvidado.

Jerjez pensaba: “Si supieran que el presidente ni sabe quiénes son y está haciendo todo lo posible por quedarse indefinidamente.”

Mamá y papá

Jerjez siempre llevaba en su billetera las cédulas de sus dos padres fallecidos, un recordatorio silencioso de sus raíces humildes en Barrio Cuba. Un día libre, ya instalado en su modesto apartamento en Hatillo, tras dejar la cuartería que habitó durante el gobierno anterior, buscaba un documento cuando escuchó un murmullo proveniente de su billetera.

—¡Por Dios, má! Fredito se nos volvió brujo por su culpa —reclamaba la voz de su padre.

—Ay, no me vengás con varas, Humberto. Gracias a mí tiene un buen trabajo, mejor que el tuyo en la municipalidad de San José —respondía su madre, con su clásico tono cortante.

—¿Trabajo? Si engañar a la gente no es trabajo…

—Engañar? Ahora habla con muertos de verdad. Eso no lo hace cualquiera. Por ser tan buen hijo le dieron esos poderes.

Jerjez, con los ojos cuadrados, soltó la billetera al piso. Todos los documentos se esparcieron, y sus padres, con miradas tiernas desde sus viejas cédulas, lo saludaron.

—Fredito, no se asuste —dijo su madre, con voz suave.

—Má… Pá… ¿Estoy loco o qué? —balbuceó Jerjez.

—No, mijo, solo que ahora nos podés escuchar. Ya era hora —dijo su padre, algo orgulloso.

Poco a poco, el susto se disipó. Sus padres empezaron a darle consejos sobre cómo comportarse en Casa Presidencial.

—No se deja amedrentar por ese presidente tan loco. Si alguien así llegó a ser presidente, usted también podría —dijo su padre, riendo.

—Nosotros estamos orgullosos de usted, mijo. Aunque sea un presidente tan irrespetuoso, usted haga su trabajo —añadió su madre.

Con una sonrisa nerviosa, Jerjez les prometió que se portaría bien. Acordaron que los dejara en una gaveta porque tenían “pendientes que discutir”.

Esa noche, Jerjez no pegó un ojo con todo el ruido que venía de la gaveta.

A la mañana siguiente, se levantó con la cabeza embotada por la falta de sueño. Se acercó a la gaveta con cautela y la abrió para despedirse. Sus padres estaban ahí, en sus cédulas, bien dormidos.

—Mmm… al menos descansaron —murmuró, aliviado.

Cerró con cuidado, recogió sus cosas y salió rumbo a Zapote, preguntándose si necesitaría una billetera más grande.

Don Ricardo tecnológico

Jerjez había visto muchos retratos en Casa Presidencial, pero el de don Ricardo Jiménez Oreamuno, ubicado en la oficina jurídica, siempre le llamaba la atención. Había algo en la mirada serena pero penetrante del expresidente que parecía seguirlo cada vez que pasaba por el pasillo.

Un día, llevó un documento para firmar en esa oficina y, mientras el abogado se ausentaba para atender una llamada, Jerjez se quedó solo. Fue entonces cuando notó algo inusual: don Ricardo leía atentamente la pantalla de la computadora.

—Si algo nos ha enseñado la historia reciente es que las reformas impulsadas con finos políticos terminan fortaleciendo a quienes están en el poder, no a la ciudadanía —murmuró el retrato con voz grave pero pausada—. El Poder Judicial necesita cambios, sí. Pero entregarle su destino a un solo grupo político sería cambiar un problema grave por uno aún peor.

Jerjez, sobresaltado, giró la cabeza. Se restregó los ojos, pensando que el sueño o el cansancio le jugaban una mala pasada. Pero no, ahí estaba don Ricardo, hablándole como si hubiera estado esperando el momento oportuno para opinar.

—¿Ah? ¿Me estás hablando a mí? —preguntó Jerjez, más curioso que asustado.

—A vos, claro. No voy a desperdiciar el tiempo con los demás. Aquí, mientras leo los documentos de esas computadoras modernas, me mantengo al tanto. Si vieras lo que he encontrado…

Jerjez tragó saliva. Entre todos los fenómenos raros que había experimentado últimamente, ahora resultaba que los expresidentes muertos se informaban mejor que los vivos.

—Veamos… —continuó don Ricardo, frunciendo ligeramente el ceño—. En México, el presidente del Colegio de Abogados de la Barra Mexicana, Víctor Olea, advirtió en una entrevista que las reformas constitucionales para elegir jueces por voto popular erosionarían la independencia judicial. Jueces sumisos al poder político, baja calidad judicial, corrupción… una receta completa para el desastre.

Jerjez cruzó los brazos.

—¿Y está diciendo que eso nos puede pasar aquí?

—Si no sacan a los filibusteros del país, claro que sí.

Jerjez se quedó pensativo. No solo el retrato estaba actualizado; tenía una perspectiva más clara de la realidad nacional que el propio presidente en funciones.

Más tarde, en uno de los pasillos oscuros de Casa Presidencial, Pancha Carrasco y Juanito Mora lo detuvieron.

—¿Ya conociste a Ricardo? —preguntó Pancha, con una sonrisa pícara.

-Si. Y habla más claro que cualquiera de los que están allá dentro.

Pancha y Juanito se miraron con complicidad antes de compartir anécdotas del expresidente Jiménez Oreamuno. Hablaron de su rutina disciplinada, de cómo rechazar una colecta pública que querían hacer para comprarle una casa y de su sencillez al lustrar sus propios zapatos en su despacho. No había vanidad en don Ricardo, solo un compromiso serio con su trabajo y con el país.

Mientras Jerjez escuchaba estas historias, no pudo evitar comparar. Miró por una ventana hacia el despacho del actual presidente y murmuró:

—Y mientras don Ricardo lustraba sus zapatos, este de ahora llega al mediodía ya adelantado con la fiesta…

Esbozó una sonrisa amarga. Rolando Chinchilla prefería rodearse de gringos y millonarios, despreciando a los pobres. Un absoluto contraste con la humildad y ética de don Ricardo.

Así siguió Jerjez su jornada, acompañado por los susurros de los retratos que, como él, observaban y juzgaban desde el silencio. Cada cuadro, cada mirada fija, le recordaba que la historia estaba siempre atenta, acechando para señalar los errores de quienes, con poder en mano, se creían intocables.

Secretos en el pasillo

La sala de prensa de Casa Presidencial estaba abarrotada y cargada de tensión. El presidente Rolando Chinchilla, con su porte altivo y mirada cínica, antes de la conferencia interrumpía cualquier intento de orden. Del podio se distinguían cuatro figuras femeninas: Luisa Hernández, Nadia Noche, Candy Quesada y la ministra de Comunicación, la influencer, cuyo rostro viral había contribuido a arrimarle incontables votos a Chinchilla.

Antes de iniciar, con voz carrasposa y forzada solemnidad, el presidente les dijo:

—¡Miren ustedes, que acá se bretea de verdad! Pero, si alguna falla, ya saben cómo se ponen las cosas.

Dirigiéndose a Nadia Noche —la que, pese a ser la que daba la cara ante las constantes metidas de pata del jefe—, Chinchilla insistió:

—¡Nadia, basta ya de cuentos! Usted sabe bien que la ineficiencia se respira acá, y eso no lo voy a permitir.

Nadia replicó con tono tembloroso:

—Señor presidente, usted debe considerar que cada error es una oportunidad para mejorar, si se actúa con responsabilidad…

Antes de que pudiera concluir, el presidente la interrumpió de nuevo, dejando en claro su desprecio.

Luisa Hernández, ascendida a un ministerio de renombre para encubrir la imagen de acosador que arrastraba el mandatario desde Asia, intervino con voz medida:

—Señor presidente, usted debe comprender que nuestro compromiso con el país trasciende cualquier fallo puntual.

Candy Quesada, por su parte, soltó una risita nerviosa y, en el tono que sólo quien ha sufrido humillaciones constantes puede lograr, dijo:

—¡Ah, presidente! Así se habla; estamos aquí para servirle.

La ministra de Comunicación, la influencer, se las llevó al pasillo de Pancha y Juanito:

—Chicas, escúchenme: aquí no se permite que se maltrate a nadie, pero tienen que entender que Rolando es Rolando. Ustedes saben que, en este gobierno, tienen que ser muy firmes, y, si el presidente las interrumpe o les dice un piropo inadecuado, se quedan calladitas y sonriendo; no vaya a ser que quieran convertirse en feminazis.

Mientras la conferencia se desenvolvía con datos alarmantes sobre narcotráfico y asesinatos —recordándose que, entre 2022 y 2025, se registraron más de 300 homicidios vinculados a bandas criminales y que más de 15 altos jerarcas habían renunciado o sido degradados— el ambiente se tornaba cada vez más denso.

En el pasillo, Pancha y Juanito escuchaban a la influencer; más que aconsejar, se dedicaba a entrenar a las ministras más jóvenes para soportar al presidente y sus groserías. Se fue y las dejó en el pasillo.

Luisa murmuró:

—Vos sabés que en Casa Presidencial nos tratan como si fuésemos simples adornos.

Candy replicó, entre risas y reproches:

—¡Mirá vos! Yo me río de todo esto, porque, al fin y al cabo, es el mejor trabajito que tendré.

Nadia, con voz apagada, agregó:

—Ya no aguanto más ser chiva expiatoria de los errores del presidente. Estoy pensando seriamente en volver al partido que tengo chance de ganar en las próximas elecciones.

Candy Quesada, en un lapso de lucidez, le dijo a Nadia:

—¡Yo que vos le cambiaba el nombre al partido por uno de género neutro! ¡“Juntos Queremos” suena poco femenino! No sé, digo.

—Jerjez, vos no te lo vas a creer: en las reuniones de las ministras en este pasillo, entre susurros, ellas cuentan cómo el presidente se pasa de la raya, que algunas funcionarias públicas terminaron renunciando o siendo degradadas por sus avances… ¡y ni se habla del ambiente que se respira! —dijo Pancha.

Jerjez, con la mirada intensa, asimiló cada palabra, saboreando la verdad oculta que emergía en ese pasillo.

Ya en la conferencia de prensa, mientras Chinchilla continuaba interrumpiendo y mezclando elogios forzados con recriminaciones, las ministras, forzadas a mantener la compostura, se reían entre ellas para desahogar su frustración.

Entre tanto, en el pasillo, Pancha no pudo contener su indignación:

—¡Y éstas, con tanto abuso y humillación, ¿quieren gobernar Costa Rica?!

Juanito suspiró, mientras la cruda realidad de un gobierno en decadencia se filtraba en cada rincón.

Esa tarde Jerjez vio como en un acto desconcertante, sin que nadie entendiera nada, la influencer —con voz firme, pero con un dejo de urgencia— había ordenado el traslado inmediato de los animales de Casa Presidencial a un refugio. Ante las miradas perplejas, explicó:

—Es una distracción, chicos. No queremos que haya interrupciones, ¿no?

Sin embargo, en el fondo él sabía que esa acción, disfrazada de logística, era un intento desesperado por mantener un oscuro secreto del mandatario.

Así se cerraba otro capítulo en Casa Presidencial, donde secretos, humillaciones y maniobras oscuras se entrelazaban en un juego macabro de poder. Entre la imagen de un gobierno al borde del colapso y las verdades susurradas en los pasillos, las voces de los cuadros eran testigo de lo que allí pasaba.

La cantante

En la oficina, mientras investigaba en las recónditas páginas del Semanario Universidad, en busca de alguna mención que pudiera decir “mentiras” del presidente con lo que pudieran acusar al periódico de algo, lo que fuera, Jerjez se topó con una señora cantando:

—“En una jaula de oro debajo de un balcón

Estaba una calandria llorando su prisión

En eso un gorrioncito volando se acercó

Si a vos de aquí te saco tu esposo seré yo.”

Era la foto de doña Emilia Prieto Tugores, a quien todos cariñosamente llaman doña Emilia. Su imagen, con esa mirada serena y una sonrisa que parecía guardar incontables secretos, parecía cobrar vida en medio de la penumbra de la historia. No le habló; mientras Jerjez leía sobre doña Emilia, ella solo cantaba.

Era una señora bonita, con cara de dulce abuelita; no fue simplemente un rostro en una foto, fue y es la memoria viva de una nación que supo resistir los embates del tiempo.

Durante años, se dedicó a recopilar canciones y relatos que narraban la esencia del pueblo costarricense, esas melodías que emergen del alma del valle y de la brisa que recorre nuestras montañas.

Entre tanto papel y tinta, doña Emilia preservó la herencia cultural de un país que aprendió a cantar sus penas y alegrías en un mismo compás.

Esas canciones que le dedicaba a Jerjez eran testimonio de la obra incansable de doña Emilia: la de rescatar, con delicadeza y pasión, las voces olvidadas de nuestra historia. Su labor no solo reavivó memorias, sino que también ofreció un refugio a quienes creen que la verdad y la belleza se esconden en cada rincón de nuestro querido país. Así, en medio de una investigación que pretendía manchar el honor de periodistas honestos, la voz de doña Emilia se alzó como un recordatorio de lo auténtico, de lo que realmente vale la pena conservar: la identidad y el sentir de un pueblo que, con cada canción, reafirma su esencia.

La educación

Jerjez, siempre perspicaz, solía comparar los gobiernos de Carlos Solís y Rolando Chinchilla. Observaba que, aunque ambos recibían aplausos, las multitudes eran distintas: unos lo llamaban «el presi»; otros, «el preci». Esta diferencia no solo radicaba en la composición y escolaridad de sus seguidores, sino en el grado de agresividad.

En la oficina de la vicepresidenta Sofía Waldom, un retrato del Dr. José María Castro Madriz colgaba con solemnidad. Una tarde, mientras Jerjez contemplaba el cuadro, el Dr. Castro Madriz, fundador de la Universidad de Santo Tomás en 1843, le habló desde su marco:

—Jerjez, la educación pública ha sido el pilar de nuestra democracia. Sin ella, la capacidad crítica de nuestro pueblo se desvanece. El desfinanciamiento actual de la educación pública es alarmante; las universidades públicas han denunciado intentos de desmantelamiento en favor de intereses privados.

Jerjez ya leía historia y recordaba cómo, en el siglo XIX, líderes como Mauro Fernández Acuña impulsaron reformas educativas que sentaron las bases de una sociedad alfabetizada y participativa. Estas iniciativas diferenciaron a Costa Rica de otros países centroamericanos, fomentando una democracia sólida y una ciudadanía informada. Sin embargo, en las últimas décadas, la inversión en educación ha disminuido. Informes recientes señalan un deterioro en la calidad educativa y una crisis de gestión. Este retroceso ha llevado a que muchos costarricenses carezcan de herramientas para discernir entre ideologías políticas, confundiendo términos como comunismo y fascismo.

El Dr. Castro Madriz continuó:

—La educación es la columna vertebral de la democracia. Sin una formación integral, el pueblo se vuelve susceptible a manipulaciones y pierde su capacidad de cuestionar. No es de mi época, pero valdría recordar lo que dijo Calderón Guardia en los cuarentas, cuando impulsó las Garantías Sociales y la UCR. Entendía que una sociedad educada es esencial para el progreso y la justicia social. Entre cuadros nos hablamos.

Jerjez afirmó, reconociendo que el desfinanciamiento de la educación pública no solo afecta la infraestructura o los salarios docentes, sino que erosiona los mismos fundamentos de la democracia costarricense. Sin una ciudadanía educada, el país corre el riesgo de perder su esencia democrática y su capacidad para enfrentar los desafíos del futuro.

Desde su trinchera, Jerjez seguiría anotando en su libreta las lecciones de los líderes visionarios. Total, si los políticos actuales no aprenderían la historia, al menos él podía intentarlo.

El exjefe de la DIS

En la DIS todos comentaban lo difícil que resultaba proteger al presidente Rolando Chinchilla: les gritaba a cada rato, no confiaba en ellos y tomaba decisiones que nadie entendía. Por ejemplo, cuando decidió que la DIS, el ente encargado de la inteligencia de Costa Rica, no manejara los escáneres de los puertos. No, el presidente tenía su propio grupo “especializado”, según él, en detección de drogas. Irónicamente, nunca antes había pasado tanta droga con tanta facilidad por los puertos. Europa hasta nos conoció por las “piñas bautizadas”, y no solo piñas: de todo iba “tocado”.

Jerjez nunca había sido muy cercano a sus compañeros en el gobierno pasado, pero con este tuvo que trabajar como los demás.

Una vez, en la oficina de Casa Presidencial de la DIS, una compañera abrió una gaveta y, para su sorpresa, una foto le habló. Era el antiguo director de la DIS, Martín Figuls, fallecido en un accidente.

Jerjez, curioso, se apresuró a decir:

—¡Dejame verlo, me trató muy bien!

—Fue un gran jefe —dijo ella—. Martín siempre se preguntaba por qué Solís Cañas te llamaba tanto a su despacho.

Jerjez sostuvo la foto y escuchó:

—¡Qué mujer más sapa! Pero ahora todo me calza, vos tenés poderes. Buscate una foto mía y cargala con vos; Yo te ayudo. Ah, y decile a mi gente que estoy bien, que estoy con papá y mamá, y todos los demás… y que, por Dios, no dejen que mi hermanillo sea candidato de nuevo.

A raíz de esto, Jerjez imprimió varias fotos de difuntos que quería interrogar, hasta una de Juan Gabriel, su cantante preferido, y les hacía preguntas:

—¿Voy a casarme algún día?

—Pero qué necesidad, para qué tanto problema…

—¿Te enamoraste alguna vez?

—Yo no nací para amar, nadie nació para mí…

—¿Qué piensas de la política actual?

—No vale la pena, no vale la pena…

Jerjez:

—Vos sí que sos sabio.

— ¿Qué te parece este presidente de Costa Rica?

—Hasta que te conocí, vi la vida con dolor…

—¿La exministra y el presidente?

—Amor eterno e inolvidable…

Con cada pregunta, Jerjez se reía solo, mientras el exjefe y los otros difuntos le ayudaban a sortear el caos de un gobierno donde las piñas llevaban más sorpresas que un discurso presidencial en cadena nacional.

Martín le ayudó en los polígonos de tiro cuando tenía que ir a entrenar, y también con otros asuntos de su trabajo; se fue haciendo un buen agente de la DIS.

Carmen Lyra

En el abrasador mediodía de Cóbano, Puntarenas, la Escuela Carmen Lyra se asaba al sol, que doraba cada ladrillo y cada pupitre. Se celebraba la inauguración de un comedor escolar, una obra que había visto la luz gracias al financiamiento del gobierno de Carlos Solís Cañas, en tiempos en que la ministra de Educación, Paloma Mora Mora, impregnaba de proyectos y esperanzas las aulas de la región.

Sin embargo, aquel día la responsabilidad recaía en manos del presidente Chinchilla, un hombre cuya imagen pretendía siempre cuidar la influencer del gobierno, pero que, por más ruegos y regaños, cada día ensuciaba más, a pesar de que se acercaba la campaña electoral en la que él no podría estar, a no ser que renunciara seis meses antes. Nadie podía precisar con certeza su filiación política, pues su partido —o sus partidos prestados y envueltos en rumores de oscuros vínculos con el narcotráfico— era solo una fachada para un poder que se jugaba entre artimañas y sombras.

Entre la muchedumbre que se agolpaba en torno a la ceremonia, los guardaespaldas y aplaudidores de Casa Presidencial recibieron la orden: si el presidente cometía un error o decía algo inconveniente, debían evitar que lo grabaran.

Jerjez avanzaba a un ritmo pausado, siempre al lado del mandatario. Su rostro, encendido por el implacable calor, se cubría de pequeñas gotas de sudor que recorrían su frente. Con una lentitud casi ritual, sacó de su bolsillo un pañuelo desgastado y se detuvo para secarse, cada gesto impregnado de la rutina y el peso de un día que parecía eterno.

La gente estaba a la expectativa de ver al presidente cometer sus imprudencias; dejaron de ir a aplaudir para ahora grabarlo, esperando alguna de sus rabietas de vicioso con poder.

El semblante sereno y melancólico del retrato de Carmen Lyra parecía adquirir vida propia. Desde lejos, le hizo una seña a Jerjez para que se acercara y pudiera escucharla.

Le dijo a su compañero que iba a la sombra, que estaba insolado.

—Jerjez, no te acostumbrás a este calor, ni yo me acostumbré a la vida en México. Sí sé tu nombre; en algunos lugares comparto habitación con retratos de Pancha y Juanito, y en otros me contaron de vos. Soy afortunada.

Esas palabras, pronunciadas con la calma de quien ha vivido intensamente cada instante, se hicieron eco en el silencio momentáneo de la ceremonia. En ellas se encapsulaba toda una historia, una verdad que iba mucho más allá de los Cuentos de mi tía Panchita , por los que la imagen había sido popularmente reconocida.

María Isabel Carvajal había sido, en vida, una voz combativa y resultado; no se limitó a encantar con relatos infantiles, sino que se erigió en símbolo de resistencia en una época en la que la quema del periódico La Información amenazaba con borrar la memoria del pueblo. Su lucha, encarnada en cada palabra y en cada trazo de su obra, fue también política. En un giro implacable del destino, Pepe Figueres la expulsó del país, negándole el derecho a volver, aun cuando su salud se encontraba gravemente comprometida.

El exilio en tierras mexicanas vendió un amargo final, pero su legado, tejido con la humildad de quien cree que no fue mucho lo que hizo, se transformó en un faro para quienes no olvidan.

—Agradezco al pueblo cuando me visita en mi tumba —continuó la voz con una sinceridad indudable—. No es la visita en sí lo que me conmueve, sino el acto de recordar, de mantener viva mi memoria. Mi obra, tan modesta en apariencia, se ha convertido en un legado de respeto, no solo como escritora, sino como proletaria comprometida con la verdad y la dignidad.

Mientras esas palabras flotaban en el ambiente, mezclándose con el murmullo de la gente y el olor a mar, la ceremonia seguía su curso.

El presidente Chinchilla, cuya figura dominaba el escenario, comenzó a mostrar señales de una compostura que se desvanecía en momentos inesperados. Sus pasos, que hasta instantes atrás habían sido firmes y medidos, empezaron a volverse erráticos, como si una fuerza invisible hubiera perturbado su equilibrio. En el trasfondo se percibía la sugerencia de excesos no confesados: una mezcla sutil de impulsos alterados, quizás fruto de sustancias que lo nublaban, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta.

Fue en ese preciso momento que, al detenerse para secar el sudor de su frente con el pañuelo, el mandatario lanzó una mirada furtiva y sugerente hacia una maestra que se encontraba entre el público.

Un “qué chola más guapa” se le soltó de su florida boca.

En la tensión de la situación, intenciones reveladas poco acordes con el protocolo. La escena se desarrolló en silencio, como un secreto compartido entre miradas y susurros que apenas se atrevieron a cruzar el umbral de lo imperceptible.

No pasó mucho tiempo antes de que el presidente, desprovisto de la aparente fortaleza que lo caracterizaba, perdiera el equilibrio. Con un traspié casi coreografiado, su figura se desplomó, dejando al descubierto una vulnerabilidad que contrastaba con la pompa de su discurso.

La comitiva corrió a cubrirlo con su manto de complicidad. Nada pasó.

Entre risas contenidas y murmullos discretos, quedó en evidencia que incluso aquellos que se presentan como garantías del poder y la autoridad no están exentos de la fragilidad humana. La caída del presidente, sin necesidad de explicaciones verbales, hablaba por sí sola: el poder se derrumba, y con él, la imagen inmaculada de un líder que había tratado de encubrir sus debilidades tras discursos ensayados y alianzas dudosas.

En ese instante, la voz de Carmen Lyra volvió a fluir en el ambiente, grabándole al pueblo la fuerza y la trascendencia de un legado que se rehúsa a ser olvidado.

La imagen se erigía como testigo de una lucha contra el olvido, un testimonio de que la memoria del pueblo se fortalece con cada recordatorio, cada visita, cada gesto de respeto hacia aquellos que, humildemente, se esforzaron por encender la llama de la verdad.

Así, en el ardor de aquel día y bajo el peso de un sol inclemente, se sellaba un capítulo donde la historia, la política y la memoria se entrelazaban en un tapiz vivo.

El legado de Carmen Lyra —o, en esencia, de María Isabel Carvajal— se afirmaba en la inquebrantable admiración del pueblo que, a pesar de todo, seguía visitando su tumba para mantener viva la llama de un respeto que trascendía el tiempo.

Los 4 del 48

Jerjez bebía su café en una soda del Mercado Central, absorto en el bullicio de los vendedores y el aroma de comida recién hecha. Desde otra mesa, una persona hojeaba el periódico, con un artículo titulado «El desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social». Cuando terminó su almuerzo, dejó el periódico y se marchó. Jerjez, con su habitual curiosidad, se cambió de mesa y comenzó a leer.

El murmullo de la gente a su alrededor pareció desvanecerse. Poco a poco, percibió voces que emergían de las páginas del diario. Levantó la vista y vio a cuatro figuras bien conocidas: Manuel Mora, Pepe Figueres, Rafael Ángel Calderón Guardia y el padre Benjamín Núñez, sentados a la mesa, conversando como si nunca hubieran dejado este mundo.

—¡Por fin apareció el médium nuevo! —dijo Pepe Figueres con una sonrisa de satisfacción, mientras sacaba un confite de su bolsillo—. Les dije, Calderón y yo ya les habíamos hablado del nuevo médium. El que trabaja en Casa Presidencial. Lo estábamos esperando.

Jerjez hizo un gesto imperceptible para que nadie lo viera. No era la primera vez que le hablaban los muertos, pero estos eran muertos ilustres.

—¿Y por qué me estaban esperando? —preguntó con cautela.

—Porque alguien tiene que escuchar —respondió Calderón Guardia, recargándose en su silla—. A veces parece que nadie en este país quiere recordar cómo se construyó el Estado Social de Derecho.

—Y es que no es cosa menor, compañero —dijo Manuel Mora, ajustándose el saco—. Sin luchas, sin unidad, sin compromisos, nada de esto se habría logrado. Y ahora están dejando que se desmorone todo por politiquería y codicia.

—Lo que hicimos en los años 40 fue porque sabíamos que la justicia social no llegaría sola —intervino el padre Núñez—. La Iglesia, los sindicatos, los comunistas y los socialcristianos, todos entendimos que había que unirnos para mejorar la vida del pueblo. ¿Y ahora qué? ¿Quién lucha por la gente?

—No me vean a mí —dijo Jerjez, en voz baja—. Yo solo leo el periódico y trato de no meterme en problemas.

—¡Ah, pero ya estás metido en problemas, muchacho! —exclamó Figueres con una carcajada—. ¿Vos creés que los médiums pueden escoger a quién escuchan? Esto no funciona así.

—Contále lo que hicimos, Pepe —pidió Calderón—. Que entienda bien con quién está hablando.

—¡Pues claro! —dijo Figueres, golpeando la mesa—. Calderón aquí presente creó la Caja y la Universidad de Costa Rica, y sin su gobierno, no habríamos tenido seguridad social ni educación pública de calidad. Y Manuel aquí presente movilizó a los trabajadores, porque sin presión popular, esas leyes se hubieran quedado en el papel.

—Sí, pero también hubo errores —dijo Calderón, con un tono de resignación—. Y esos errores nos llevaron a la crisis del 48. La elección fraudulenta, el descontento de los sectores liberales, la represión contra la oposición… todo eso encendió la chispa de la guerra.

—No olvidemos a Otilio Ulate —intervino Manuel Mora—. Fue él quien resultó electo en 1948, pero el Congreso, controlado por los calderonistas, anuló la elección. Eso fue la gota que derramó el vaso. Figueres y su gente no estaban dispuestos a aceptar otro fraude electoral, y la revolución se volvió inevitable.

—Y así fue como estalló la guerra —continuó Figueres—. Cuando se anuló la victoria de Ulate, ya todo estaba decidido. Nosotros en el Ejército de Liberación Nacional nos alzamos en armas, con apoyo internacional y con un plan muy claro: derrocar el régimen y establecer una nueva república. No éramos los únicos, había malestar en muchas partes del país. La lucha se libró en Cartago, San Isidro, Limón y muchas otras regiones. Fue una guerra breve, pero sangrienta.

—Pero la guerra no fue un paseo —agregó Calderón—. Hubo muertos, hubo miedo, familias destrozadas. Yo tuve que partir al exilio, la Iglesia intentó mediar, pero la sangre ya se había derramado. El pacto de Ochomogo se dio porque nadie quería un conflicto más largo y doloroso.

—Fue allí donde se decidió el futuro del país —dijo el padre Núñez—. Se pactó que las garantías sociales no serían eliminadas. Que la Caja y la educación pública se mantendrían. Figueres ganó la guerra, pero entendió que no podía gobernar solo. Se necesitaba de todos.

—Y al final, Ulate asumió la presidencia en 1950 —continuó Figueres—. Pero la estructura del país había cambiado. La abolición del ejército, la nacionalización bancaria y la consolidación de las garantías sociales fueron parte de ese cambio.

—Así es como se construye un país —concluyó Manuel Mora—. No con venganzas, no con odio. Con acuerdos, con diálogos, con visión de futuro. Por eso duele ver cómo hoy la política es solo una pelea de egos y de intereses mezquinos.

—Por eso, Jerjez, quiero que les digás a los de la izquierda que dejen de pelear —dijo Mora, cruzando los brazos—. ¡Que se unan!

—¡Ja! —rió Pepe, inclinándose hacia atrás—. Eso no va a pasar, Manuel. La izquierda siempre ha sido buena para dividirse. Si no se pelean entre ellos, sienten que algo les falta.

—¡Pero es que deberían aprender de la historia! —se exasperó Mora.

—Y los socialcristianos deberían dejar de cogobernar con inútiles y mancilladores del pueblo —añadió Calderón, con expresión seria.

—Ah, hablando de eso, Pepe… —dijo Calderón, con una sonrisa pícara—. ¿Tu hijo va de candidato otra vez?

—No me hagás hablar de eso, Calderón. Vos sabés que, si empiezo, no acabo.

El padre Núñez se persignó y levantó las manos.

—¡Dios los bendiga a todos! Yo no sé por qué seguimos peleando después de muertos.

—¡»ahi» dejásela, sí, sí, al que habla solo! —le dijo la cajera a la salonera dejándole el vuelto a Jerjez.

Jerjez dejó el periódico sobre la mesa, sintiendo que acababa de presenciar algo que pocos podrían creer. Cuando levantó la vista, las figuras de los cuatro líderes históricos se desvanecían en el aire, pero sus palabras quedaban grabadas en su mente. Se terminó el café de un solo trago y salió del Mercado Central con la certeza de que su vida, una vez más, acababa de complicarse.

Doña Teresa se cayó en la CCSS

Por no decir que se espichó Tere con el olor a chorizo que salía de Casa Presidencial. Jerjez, cansado de ver desmadre tras desmadre en un gobierno que prometió acabar con la corrupción, terminó topándose con algo que ni él se esperaba.

Un día cualquiera, mientras pasaba rápido los archivos digitales de sindicalistas en la DIS, escuchó un pshhh, pshhh cuando pasó por un expediente. Volvió sobre sus pasos y vio la foto de Mario Devandas en pantalla. Se quedó helado. Nunca creyó que podría contactarse con el más allá por una pantalla.

— Psshh… No te asustés —susurró Mario desde la pantalla.

— ¿Qué es esta vara? ¿Ahora la computadora también es mágica? —dijo Jerjez, incrédulo.

—Esto es serio, compañero. Los sobreprecios, la deuda del Estado, la tercerización… todo es un desfalco que está sangrando al Seguro Social. Me lo cuentan los que mueren por falta de atención adecuada en los hospitales, todo porque estos pendejos no quieren pagarle a la Caja.

Jerjez sintió un yeyo. Sabía que, si alguien se enteraba de que estaba ayudando a Mario Devandas el primer líder popular que denunció a Rolando Chinchilla cuando era ministro de hacienda, cuando no quiso pagarle a la Caja, si se sabía, su puesto y su vida estarían en riesgo. Pero también sabía que no podía quedarse callado.

— ¿Cómo sabés todo esto? ¿Y qué querés que haga?

— He recopilado testimonios de pacientes que fallecieron esperando su atención, de doctores y directores de hospitales que denunciaron la falta de equipos esenciales y recursos mínimos. Las gerencias médicas no les proporcionan lo necesario para operar, y la situación es crítica. La gente se muere por falta de medicamentos que la CCSS debería garantizar, porque los contratos están amañados. Han hecho licitaciones con precios inflados para beneficiar a proveedores amigos. Además, el OIJ ha encontrado pruebas contundentes en los allanamientos a la CCSS. Se descubrieron contratos con sobreprecios millonarios y adjudicaciones irregulares a cooperativas para la operación de Ebáis. El chorizo es tan descarado que algunas gerencias médicas, en lugar de resolver la crisis, lo que hacen es ocultar información y amedrentar a los que hablan.

Jerjez asintió, comprendiendo la gravedad de la situación.

—¿Qué puedo hacer yo?

— Contactá al Semanario Universidad, ellos ya están tras este chorizo. Llama también a mi reemplazo en la Junta Directiva de la Caja, María; Ella sabe mucho, pero la tienen presionada con acusación para que se vaya. Y al OIJ, de forma anónima, porque si no, van a creer que estás loco. No te imaginás la cantidad de almas que se me han acercado desde los hospitales para contarme su historia. Gente que llegó con síntomas leves y nunca salió con vida porque no hubo una camilla a tiempo, porque no tenían suficiente oxígeno, porque se quedaron sin insumos en plena cirugía. Es un crimen, y nadie hace nada.

Esa noche, desde su apartamento, con las cortinas cerradas, Jerjez llamó al Semanario. Tenía el número; Era fácil, solo debía buscar en el expediente UCR, apartado Semanario.

—Tenemos pistas, pero esto nos encamina —dijo el periodista tras escucharlo.

Luego llamó a la nueva representante de la Junta, en el archivo UNDECA encontró sus datos.

—Gracias. Estamos siguiendo esto de cerca, pero tus datos son muy valiosos —respondió ella.

Finalmente, marcó el número de denuncias anónimas del OIJ.

—Tengo información sobre un caso de corrupción en la CCSS. Sobreprecios en contratos de tercerización…

Colgó. Se sintió aliviado y nervioso al mismo tiempo. Sabía que nadie podía descubrir que él había hablado.

Después de todo esto, Jerjez sintió que iba en buen camino. Imprimió la foto de Mario Devandas y la guardó en la billetera.

— Decile a todas las personas en la Asamblea que están haciendo una gran labor, que esos proyectos de ley, si pasan, serán de mucha ayuda para frenar el desmantelamiento de la Caja.

—¡Ah! ¡Que no podés decírselo!

Historia antigua y moderna

Jerjez investigó sobre los indígenas más conocidos en Costa Rica y le salieron estos nombres:

Cacique Garabito (siglo XVI), líder de los huetares occidentales, resistió la conquista española sin ser capturado. Cacique Correque (siglo XVI), gobernante de los huetares orientales, que terminó sometiéndose a los españoles. Pabru Presberi (siglo XVIII), líder bribri que encabezó una rebelión contra los españoles en 1709 y fue ejecutado. Santiago Mayas (siglo XIX), indígena cabécar que participó en la independencia y en la defensa contra William Walker. José Santos Saldaña (siglo XX), bribri, activista por los derechos de su pueblo y primer regidor indígena electo en Talamanca. Marcos Guevara Berger (siglo XX-XXI), antropólogo costarricense de ascendencia indígena, defensor de los derechos indígenas. Sergio Rojas Ortiz (1967-2019), activista bribri, luchó por la recuperación de tierras indígenas y fue asesinado en 2019, y el indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, (1974-2020) activista recuperador de tierras, asesinado, y que, a pesar de la confesión en público del presunto asesino, no fue sentenciado.

Con esa lista en mano, Jerjez imprimió las fotos de los que encontró. No se dio por vencido e imprimió también los dibujos de los que no tenía foto, no fue fácil encontrar imágenes de todos. Por la noche, las colocó en una mesa, encendió una candela y se sentó frente a ellas. Sabía que tenía que haber mujeres indígenas que tomaron decisiones importantes para sus familias y sus pueblos, pero por ahora era esto lo que tenía.

Las llamas de la candela titilaban y, poco a poco, el aire en la habitación se sintió más místico. Entonces, una voz profunda se hizo presente.

—Nos llamaste para hablar, ¿pero sabés lo que querés escuchar? —dijo Garabito.

—Nos desplazaron de nuestras tierras —agregó Sergio Rojas—. Nos mataron, nos robaron, nos engañaron con papeles y leyes que nunca cumplieron y además nos acusaron con falsedades, y no pudieron probar nada porque no había delito, yo estuve nueve meses en la cárcel.

—Crearon la Ley Indígena en 1977, dijeron que nuestras tierras eran inalienables, imprescriptibles, no transferibles… pero los finqueros nunca se fueron —dijo Jerhy Rivera.

—Nos llamaban salvajes y nos sacaron con violencia, con machetes, con balas. Y cuando exigimos justicia, también nos asesinaron. Sergio Rojas y Jerhy Rivera murieron por defender lo que es nuestro, y sus muertes siguen impunes —continuó Pabru Presberi.

—Hace siglos nos mataban con arcabuces y espadas; ahora nos matan con burocracia y abandono —dijo con rabia Santiago Mayas.

—Nos han relegado a las montañas, a la miseria, mientras el resto del país vive de lo que nos robaron —apuntó Marcos Guevara Berger—. ¿Y qué han hecho los gobiernos? Nada. Nos usan para discursos de diversidad, pero no nos devuelven la tierra.

Jerjez los escuchaba en silencio. No tenía nada que refutar.

—La toma de la Asamblea Legislativa en 2010 —recordó Sergio Rojas—. Fuimos a pedir que se aprobara la ley de Autonomía Indígena, que llevaba muchísimos años en la corriente legislativa, no teníamos otra forma de hacernos escuchar, nos sacaron con violencia luego de que el presidente de la Asamblea, Villanueva no quiso recibirnos, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos. Y desde entonces, decidimos no volver a negociar en San José. No nos quieren en sus ciudades, nos quieren invisibles.

—Y mientras tanto, las grandes compañías siguen explotando nuestras tierras con monocultivos, palma, piña, banano, destruyendo ríos, envenenando la tierra, desplazando a nuestras familias —dijo con furia Correque.

—Y lo peor es que muchos creen que la cultura indígena es cosa del pasado —suspiró José Santos Saldaña—. Que somos un recuerdo folclórico, que ya no existimos. Nos ven en las ferias artesanales y creen que eso es todo, que somos un recuerdo, a veces ni eso.

—Y encima hay quienes dicen que no somos indígenas porque no vestimos con taparrabo o porque hablamos español —se lamentó Jerhy—. Pero nuestra identidad no se mide en ropa ni en lengua, sino en sangre y en comunidad. La descendencia es matrilineal, la madre es la que hereda la cultura y el linaje.

—Algunas universidades intentan rescatar la cultura, al menos hacen esfuerzos —reconoció Marcos Guevara Berger—, pero no es suficiente. Si el Estado no respeta nuestros derechos, si las tierras siguen en manos de terratenientes, si nos siguen matando, ¿de qué nos sirve que estudien nuestra cultura si no pueden garantizar nuestra vida?

Hubo un silencio largo. Las llamas de la candela parpadearon. Jerjez sintió un peso enorme en sus hombros.

—¿Por qué nos llamaste, mestizo? —preguntó Garabito.

A Jerjez nadie le había dicho así.

—Para escuchar, para entender.

Las sombras en la habitación parecieron asentir. Y con un susurro de viento, la candela se apagó.

—Díganles que se organicen, a FRENAPI que sigan, que es nuestro derecho, —se escuchó decir a Sergio Rojas en la oscuridad de la impunidad de su asesinato.

La escritora

Un descanso lo condujo a la cocina de la DIS, un lugar común y corriente. Allí, entre el aroma de café recién hecho y el murmullo de una revista, se encontró cara a cara con Carmen Naranjo. Ella, de porte seguro y mirada penetrante, parecía haber encarnado la historia misma que sus escritos narraban.

—Usted es doña Carmen, ¿no? —preguntó Jerjez con cierta torpeza, casi sin creer que estaba frente a la leyenda.

—Así es —respondió ella, sonriendo con la calma de quien ha visto pasar tempestades y amaneceres en la historia de este país—. ¿Te gusta mi obra?

El muchacho, aun sorbiendo su café, replicó:

—Mire, yo no entiendo mucho de literatura, pero en una conversación en esta casa escuché, de gente de cultura, que sus cuentos y novelas tienen algo de verdad. Me quedé pensando, leí un poquito de usted. ¿Qué te impulsó a escribir sobre Costa Rica con tanta pasión y crítica?

Jerjez empezó a leer su historia. — Nacida en San José, en tiempos en que la censura y el autoritarismo se disfrazaban de normalidad, se armó de valor y tinta para desnudar las contradicciones del poder.

—Desde pequeña me impactó la injusticia, y entre página y página encontré mi manera de alzar la voz —comentó—. Escribí para que el pueblo viera la verdad, aunque a veces duela. La novela y el cuento son mis armas contra la opresión y la mediocridad.

—En este país decimos: “ahí vamos”, “qué le vamos a hacer”, “a mí qué me importa”, “de por sí”, “¡idiay!” —añadió, ejemplificando que en Costa Rica no vamos para ningún lado.

Jerjez, con una inocencia que contrastaba con la elocuencia de Carmen, intervino:

— ¿Y usted piensa que la literatura puede cambiar la forma en que nos gobiernan? Porque yo veo que el presidente, Rolando Chinchilla, ni respeta las leyes ni entiende de justicia. ¿No será esa la causa de tantos problemas?

La escritora esbozó una mueca, casi imperceptible, y replicó con voz serena pero incisiva:

—Querido Jerjez, la literatura es un espejo que refleja lo que somos y lo que podríamos ser. Y sí, es innegable que en nuestra realidad el presidente ha demostrado una flagrante indiferencia por el imperio de la ley. Mis letras han denunciado esa farsa desde siempre, pintando con palabras el rostro de un poder que se cree intocable.

Jerjez, asombrado, pero sin llegar a captar todas las sutilezas, murmuró:

—Entonces, usted dice que hasta el café que tomamos aquí huele a incongruencia política, ¿no? Yo siempre creí que la DIS era un ente necesario…

Carmen, que hasta entonces había mantenido una compostura mesurada, dejó escapar una risa amarga y, con la mirada fija en el joven, replicó:

—La DIS, mi estimado, no es otra cosa que la policía política de Costa Rica. Vos, con esa ingenuidad que te caracteriza, ya debes saber que en este país la justicia se vende y se disfraza de legalidad.

Hizo una pausa, lo observó con detenimiento y concluyó:

—Quizás, en un mundo mejor, debería de desaparecer de este laberinto de mentiras.

El eco de su voz resonó en la fría cocina, marcando el abrupto final de una conversación que, pese a la aparente calma, revelaba las grietas de un sistema corrupto.

Jerjez se quedó mirando su taza, confundido. Pensó en los años de la DIS bajo Solís Cañas, cuando su trabajo era contrarrestar el narcotráfico. En aquel entonces, creía que su trabajo servía para algo más grande. Pero con Rolando Chinchilla, la DIS sí se había convertido en una policía política, dedicada a espiar a quienes adversaban al gobierno.

¿Siempre había sido así? ¿O solo cambiaba según la voluntad del poder de turno?

Mientras quitaba lentamente el café, supo que esa duda lo acompañaría por mucho tiempo.

La cultura

Acompañó al presidente al odontólogo sin entender muy bien para qué. Llegaron tarde, y él ya estaba molesto. Mientras esperaba su turno, regañaba por teléfono a un ministro por el tráfico que lo había retrasado. Le reclamaba por no haber despejado la ruta a tiempo, aunque Jerjez sospechaba que la llamada no era más que una excusa para ocultar su propio pánico al dentista.

Por lo que escuchó, comprendió que el presidente tenía un trauma con esa rama de la salud. La molestia por el tráfico era solo un pretexto para justificarse a sí mismo. Mientras atendían al mandatario, Jerjez tomó una revista para matar el tiempo. Pasó las páginas sin mucho interés hasta que una imagen capturó su atención: un retrato de Guido Sáenz González. El semblante serio y elegante del exministro de Cultura lo hizo fruncir el ceño. Apenas parpadeó cuando escuchó una voz.

—¡Al fin alguien vivo! Ya estaba harto de solo poder conversar entre difuntos.

Jerjez soltó la revista y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más lo escuchara. Pero ahí estaba: Guido Sáenz, o al menos su espíritu, mirándolo con una sonrisa a medio camino entre la nostalgia y el reproche.

—¿Don Guido Sáenz? —preguntó Jerjez, leyendo el nombre en la revista.

—¡Ay, muchacho! ¿Estás viendo cómo están desmantelando la cultura?

Jerjez asintió. Ya estaba acostumbrado a los muertos, pero cada uno tenía su propio estilo de aparecerse. Bajó la vista nuevamente a la revista, donde un reportaje detallaba la obra de don Guido: su impulso a la Orquesta Sinfónica Juvenil, el rescate del Teatro Nacional, la creación del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), la transformación de La Sabana en un parque metropolitano y su defensa del patrimonio arquitectónico y cultural costarricense.

—Usted hizo mucho por la cultura, don Guido. Nadie deja un legado así.

—Y todo eso tambaleándose ahora —interrumpió Sáenz con tono agrio—. La cultura es lo primero que sacrifican cuando un gobierno inepto agarra la tijera. Pero, claro, para fiestas, viáticos y choricitos, nunca falta la plata.

—¿Cree que la gente entiende cuán importante es la cultura? —preguntó Jerjez, intrigado.

—¿Entender? Si ni los que gobiernan lo entienden. Invertir en cultura es invertir en educación, en identidad, en futuro. Pero ahora todo es recortar, privatizar, tercerizar… como si un concierto o una exposición fueran lujos y no necesidades.

Jerjez pensó en Rolando Chinchilla, su jefe, quien una vez comentó que la cultura y la educación pública eran “un gasto innecesario”. Si el presidente tenía que elegir entre financiar una obra de teatro o pagar una cena en un hotel de lujo, no había que ser vidente para saber qué elegiría.

—Y lo peor —continuó Sáenz— es que, sin cultura, la ignorancia crece. Y un pueblo ignorante es fácil de manipular. Por eso los politiquillos aman los recortes a cultura y educación: un pueblo culto les hace preguntas. Un pueblo ignorante, no.

Jerjez sonrió con amargura.

—El presidente podría decirle eso. Aunque, la verdad, me imagino que le importan menos las musas que el trago que lo espera al salir de aquí.

Guido rio suavemente.

—Vos sabés bien que ese no escucha ni a los vivos, menos a los muertos. Pero vos, muchacho, podrías hacer algo.

—¿Yo? —preguntó Jerjez, incrédulo—. Yo soy solo un guardaespaldas.

—Un guardaespaldas que escucha lo que otros no. No te digo que te pongás a liderar marchas, pero con solo entender que la cultura importa, ya hace más que muchos.

Jerjez asintió. Tal vez no podía cambiar el mundo, pero podía intentar que al menos alguien más escuchara a los muertos, que a veces, como Guido Sáenz, tenían mucho más que decir que los vivos.

Cuando el presidente salió, Jerjez se levantó lentamente. Al volver la vista, la revista estaba en el suelo, abierta en el reportaje de don Guido, con la foto del exministro sonriéndole cómplice. Y, aunque la imagen ya no hablaba, Jerjez supo que el espíritu de don Guido no se iría tan fácil. Porque mientras hubiera alguien que entendiera lo que él defendió, seguiría ahí, luchando en las sombras.

Voces en la Cocina

En la cocina de la DIS, mientras el sol apenas se asomaba entre nubes grises, Jerjez tenía el periódico abierto frente a él. Las fotos de las mujeres asesinadas en enero y febrero de 2025 parecían gritar desde la tinta. Sintió un dolor punzante en el pecho, como un nudo que se apretaba con cada historia.

De pronto, como si el silencio se llenara de murmullos, las voces de las difuntas comenzaron a hablar entre ellas, en un tono directo y familiar.

—Hola, señor.

Jerjez parpadeó y miró a su alrededor.

—Ella pidió silencio a los demás —continuó la voz—. Eran muchas.

Otra voz, más baja, añadió:

—Nosotros vemos, ¿verdad?

Jerjez tragó saliva y se acercó con la cabeza, sin decir palabra.

—Siempre nos juntamos en las vigilias y en las noticias —dijo una tercera—. Hemos aprendido mucho juntas. Cuando nos mataron, dejaron a nuestras hijas y a nuestros hijos sin madre. Nuestras mamás llorarán toda la vida, pero nosotras seguimos aquí, apoyándonos.

Una de ellas continuó, su voz suave, pero llena de rabia contenida:

—Le digo, este país se desangra. Y ese Rolando Chinchilla, desde su trono, anda gritando, cerrando el INAMU y empoderando a todos esos tipos que se creen superiores. ¡Es de no creer!

Otra voz, más joven, irrumpió con dureza:

—¿Y qué me decidió de lo que dijo Montserrat Sagot, la profe feminista? “El discurso de este presidente es un veneno que incita a la impunidad y alimenta la violencia contra nosotras”. Clarito lo dijo. Pero ahí lo tenés, poniendo a dirigir el INAMU a una mujer que ni siquiera entiende de qué va todo esto. Le ríe las gracias al pendejo, a pesar de que le hace masplaining. Es un asco todo.

Otra agregó:

—Debimos sospechar cuando algunas de nuestras parejas votaron por ese tirano. ¡Increíble, verdad! Nos dejaron solas, y ahora el Estado ni se inmuta.

—Yo voté por él, me dejé llevar por lo que decían, que se acabaría la corrupción, y no ve donde estoy ahora, estamos, porque somos muchas, escuché que romperemos récord este año.

Las voces se mezclaban como en una charla de amigas en una tarde cualquiera. Pero no había alegrías, solo la crudeza de la realidad compartida.

Jerjez apenas respiraba. Sus ojos seguían fijos en las fotos.

—Nos llaman por nuestros nombres en las vigilias, en los funerales, en cada manifestación… Ahí es donde aprendimos lo que significa la sororidad. Y es en esos espacios donde se escucha la verdad: la única esperanza de cambio es que el gobierno tenga mujeres que sepan de violencia de género y tomen reales medidas, pero con este presidente… vos sabés que eso no va a pasar.

Las voces seguían fluyendo, entrelazándose, y Jerjez seguía escuchando en silencio. Se sintió como un intruso en esa conversación, un extraño en una lucha que no terminaba de comprender.

Cada historia que escuchaba le dolía, y le dolía en serio. Pero por más que se sintiera indignado, sabía que su dolor no era ni la sombra del que ellas habían vivido. Ellas, asesinadas por sus parejas, por sus exparejas, por familiares que decían amarlas. Él jamás podría imaginar lo que significaba ser mujer en un mundo así.

Nunca lo había tenido tan claro como hoy, cuando habló con las muertas y le mostraron sus heridas físicas y emocionales.

No eran solo cicatrices en sus cuerpos, eran cicatrices en sus almas, marcas dejadas por el miedo cotidiano, por la certeza de que, la violencia les tocó la puerta y nadie hizo nada.

Se sintió avergonzado. No porque él hubiera sido violento, sino porque nunca lo había entendido del todo. Nunca había pensado en lo que significaba caminar con miedo, recibir miradas asquerosas, ser silenciadas, ser ignoradas, ser vulneradas de tantas formas.

—Cada grito, cada lágrima que dejamos atrás es una muestra de lo que sufrimos en vida. Y ahora, desde este otro lado, nos acompañamos para recordarnos que jamás vamos a ser olvidadas. Gracias a nuestras hermanas que siguen luchando, seguimos aquí.

Jerjez cerró los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la muerte no era un silencio. Era un eco que se negaba a desaparecer.

El Salón de los expresidentes

Jerjez miraba el reloj con impaciencia. El presidente Chinchilla tenía un compromiso ineludible, o al menos eso le había dicho la influencer de turno.

—Si quiere sacar los 40 diputados, tiene que ir; es mala señal no hacerlo tan cerca de las elecciones. Y deje los vicios, al menos por unos meses —le había dicho.

Jerjez creyó que era solo el nombre del salón, pero cuando entró, se dio cuenta del error. Aquello no era un salón cualquiera. Sintió un sudor frío recorrerle no solo la nuca, sino también la espalda. Quiso retroceder, pero ya era tarde.

—¡Jerjito! —gritó una voz familiar—. ¡Mirá quién está aquí!

Era don Juanito Mora. Con una sonrisa socarrona, se giró hacia José María Castro Madriz.

—¡Mirá, Castro! ¡Jerjez en persona! ¡Traélo pa’ que lo vean!

Y como si hubieran encendido una alarma, los retratos en las paredes comenzaron a moverse. Los que dormían se despabilaron.

—¡Jerjito! ¡Qué milagro verte por aquí! —dijo Ricardo Jiménez Oreamuno, ajustándose el saco.

—¿Y este? ¿Qué hace un vivo en estas paredes? Ofelia Corrales no me avisó que venía un traductor —interrumpió Federico Tinoco, cruzado de brazos.

—¡No interrumpás, Tinoco! —saltó Rafael Ángel Calderón Guardia—. Si alguien sabe de vivos colándose donde no deben, ese sos vos.

Teodoro Picado asintió.

—¡Muchachos! ¡Calma! —exclamó Daniel Oduber—. Todavía falta Arias, pero le estoy guardando el campito. Cuando caiga por aquí, vamos a tener mucho de qué hablar.

—¡Bah! —bufó José Joaquín Rodríguez—. Arias se va a venir con su Premio Nobel bajo el brazo, creyéndose más grande que Juanito Mora.

—¡Silencio! —tronó la voz de Tomás Guardia—. El muchacho vino a vernos. Y yo quiero saber una cosa: ¿qué clase de presidente es ese Chinchilla?

Juanito Mora levantó la mano.

—El peor. ¡El peor de todos! La decencia la dejó en Asia, si es que un día la tuvo. Yo goberné con honor, ¡y terminé fusilado! Pero este… este ni dignidad trae.

Rodrigo Carazo, que había permanecido callado, se adelantó:

—¿Peor que Laura Chinchilla? ¡Uuy! Eso ya es mucho. A mí me podrán decir lo que quieran, que por echar al FMI generé una crisis… pero al menos tuve el valor. Este ni eso.

Alfredo González Flores lo miró con desdén.

—¡Bah! Vos te creés un héroe, Carazo. Pero pagamos caro tus bravuconadas.

—¡Caro! —interrumpió Bernardo Soto—. Más caro pagamos cuando nos vendieron al capital extranjero.

—¡Muchachos! —dijo Daniel Oduber, sonriendo—. Yo sí me siento tranquilo. Goberné pensando en el pueblo. Y, como dije, le tengo guardado el espacio a Arias. Aunque cuando llegue, seguro viene con discursos de paz y amor mientras vende el país a pedacitos. Sería bueno que ya nos acompañara Abel Pacheco; ese, como psiquiatra, le haría un buen diagnóstico a este patán de Chinchilla.

Las risas resonaron en el salón. Jerjez, que intentaba hacerse pequeño en una esquina, sintió que los rostros de aquellos hombres se volvían hacia él, todos al mismo tiempo.

—¡Jerjito, contanos! —dijo Próspero Fernández—. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué se cuece ahí afuera?

—¡Este sabe! —gritó Vicente Herrera—. ¡Él lo ha visto todo!

Las voces se superponían. Jesús Jiménez acusaba a Rafael Yglesias de traidor, mientras Francisco Orlich y José Joaquín Trejos discutían sobre política exterior. Mario Echandi decía que ninguno entendía lo que era gobernar con honor.

Jerjez sudaba frío. Las paredes se cerraban. Las voces se alzaban como en un mercado. Cada presidente defendía su legado; otros confesaban errores.

—Yo debí escuchar más al pueblo —susurró Teodoro Picado.

—Yo fui demasiado condescendiente —murmuró Cleto González Víquez.

Rafael Ángel Calderón Guardia golpeó la mesa imaginaria.

—¡Pero ninguno de nosotros hundió tanto la dignidad como Robando Chinchilla!

Todos asintieron.

—¿Y don Pepe? —dijo alguno.

—Anda comprando confites con Vesco —respondió otro, y todos se rieron.

El murmullo aumentó. Jerjez sintió un vacío en el estómago. Todo giraba. Se agarró el pecho. Corrió al baño.

Jerjez vomitaba sin control. Los sudores fríos empapaban su camisa. Mareado, se sostuvo del lavamanos en un baño de la Asamblea Legislativa. Con las pocas fuerzas que le quedaban, salió tambaleante. Avisó a su superior y cogió un Uber al EBAIS que le correspondía.

—Patrono moroso —le dijeron en la ventanilla—. No lo podemos atender, a no ser que le facturemos la consulta.

El mundo se le vino abajo. Y ahí, sentado en la sala de espera, con el estómago revuelto y la mente dando vueltas, supo que algo andaba muy mal. Muy mal.

La Justicia popular

La incapacidad de Jerjez por un episodio de estrés coincidió con el momento más convulso en la historia reciente de Costa Rica. Tras ser ignorado en el centro médico y verse obligado a pagar su propia consulta en la Caja, Jerjez se recluyó en su casa, con tres días por delante para reflexionar. Él en su cama mientras tanto, el país entero se encendía.

Las noticias irrumpieron con titulares alarmantes: un grupo de hackers había intervenido el sistema de la CCSS. La acción radical, aunque drástica, resultó demoledoramente efectiva. El gobierno, moroso y negligente, se vio incapaz de garantizar la atención de las y los funcionarios públicos. En cuestión de horas, la indignación acumulada estalló en cada provincia, en cada cantón.