La mudanza

—¡Uy, qué grande! —Dijo Inés, la niña menor, con los ojos abiertos de asombro.

—Huele a viejo, refunfuñó Julián, arrugando la nariz.

—¡Pido el cuarto más grande! — exclamó Esteban, el mayor, corriendo hacia la habitación que él creía que lo era.

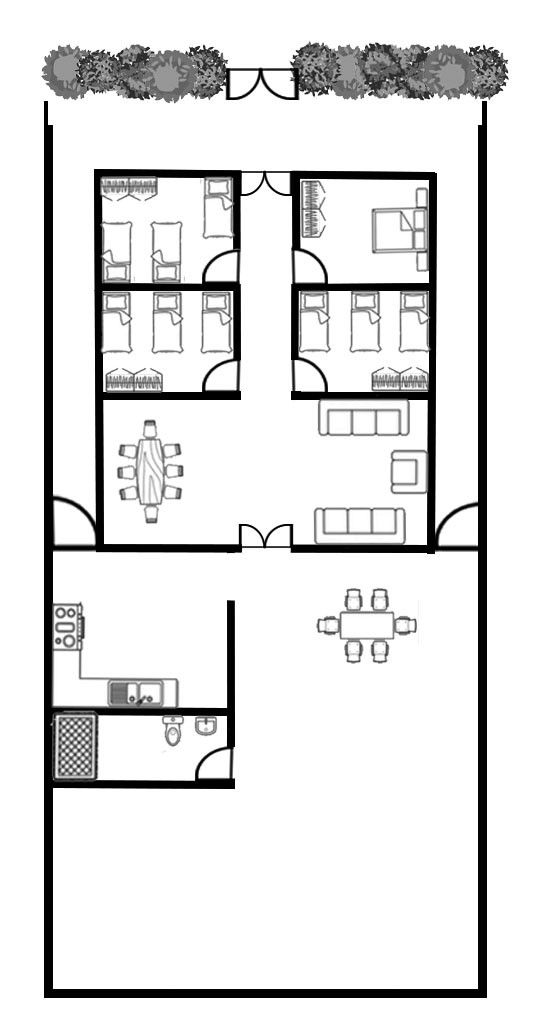

La casa, una construcción de madera, combinaba el estilo victoriano con uno más criollo: a la entrada se alineaban dos dormitorios a cada lado de un extenso zaguán. Al fondo, un salón amplio daba la impresión de ser el último espacio; más allá tras una puerta que conectaba con el patio, se encontraba la cocina, después de esta el baño muy alejado de las habitaciones para en la construcción aprovechar las tuberías.

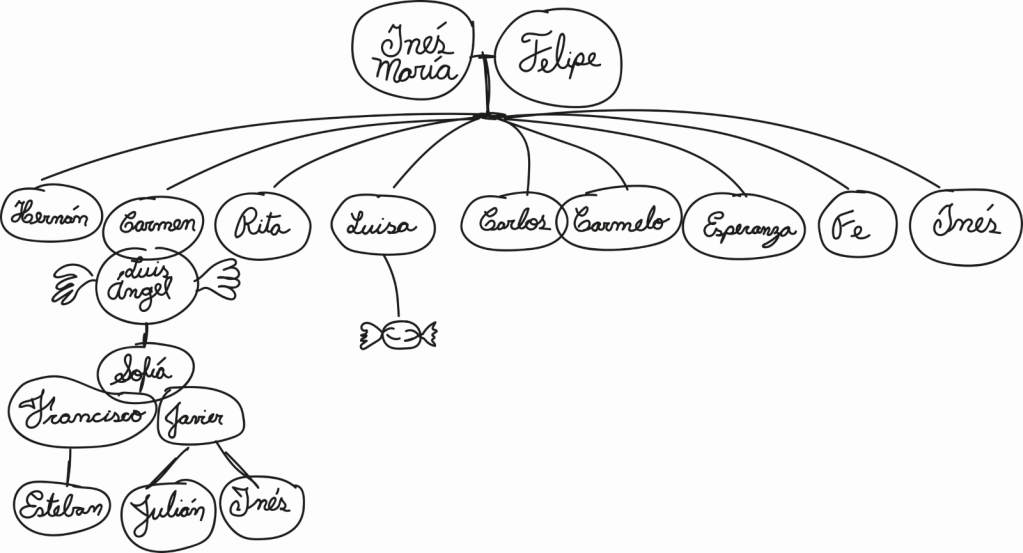

Allí habían vivido Inés María y Felipe. En esa casa criaron a su abuela Carmen y a los demás. Ahora, Sofía y sus hijos se mudaban a ese hogar ancestral, debido a su nombramiento en propiedad como directora de una escuela en el pueblo de Las Palmeras, al occidente del país.

Las Palmeras era un lugar con aspiraciones de ciudad pequeña, pero con la esencia intacta de un pueblo antiguo. El centro albergaba una gran iglesia católica, con un parque justo al frente, rodeado de edificios que reflejaban el pasado y el presente de la comunidad. Había casas viejas, algunas en ruinas, y también modernas que aprovechaban los lotes antiguos. Un mercado mustio, una farmacia en una esquina y una cantina en la otra daban fe de la cotidianidad del lugar. En una de las calles, un edificio de madera, otrora el salón de baile La Pachanguera, se desplomaba lentamente sobre sus propios recuerdos. Había sucursales bancarias y oficinas estatales para que sus habitantes no tuvieran que estar yendo a San José.

El camión de la mudanza estaba por llegar. Sofía intentaba organizar a sus hijos en medio del caos de cajas y muebles viejos y chunches.

—Mami, mi cuarto tiene ventana a la calle, —anunció Julián.

—El mío también — dijo Inés con entusiasmo.

—No, no Inés. Vos dormís en uno de los cuartos que no den a la calle. Me da miedo —sentenció Sofía.

—Bueno, mami —aceptó la niña sin discutir.

—Esteban, como es el mayor, duerme en este. Vamos a pintarlo bien bonito.

Los mosaicos originales del suelo, algunos quebrados y restaurados torpemente, daban testimonio de la antigüedad de la casa. Sus pisos aún eran de madera, rechinaban bajo cada paso. La cocina y el baño conservaban su piso lujado de ocre verde, manchado por los años y la falta de mantenimiento.

De pronto, un grito irrumpió en la tranquilidad de la tarde.

—¡Mami, mami, hay una bruja en la ventana de mi cuarto! —exclamó Julián.

Sofía corrió a la habitación, pero no vio nada.

—¿Cómo era? —preguntó.

—Como una bruja, toda de negro, y estaba muy brava.

Unos minutos después, alguien tocó la puerta. Esteban corrió a abrir, pero Sofía lo detuvo.

—No se abre sin saber quién está del otro lado.

Se asomó por la ventana y vio a una mujer, con un aire inconfundible de familia. De inmediato supo de quién se trataba.

—¡Tía Esperanza! — exclamó, mientras abría la puerta.

Esperanza, una de las hermanas de Carmen, vivía en la casa contigua, una vivienda casi gemela a la de la bisabuela y el bisabuelo. La casa de Esperanza y su hermana Fe se conectaba con la de Sofía por una puerta del patio.

—¡Hola, mi chiquita! ¡Al fin viniste! —exclamó Esperanza, abrazando a su sobrina.

—Sí, tía. Acabamos de llegar. Ya viene el camión con los chunches.

—Me avisó Fe que estaban aquí — dijo la anciana con una sonrisa cálida.

Esperanza era una mujer de porte menudito, de movimientos elegantes y una dulzura en la voz que contrastaba con la firmeza de su mirada.

—¿Y esta niña tan linda?

—Es Inés, mi hija menor.

—¿Otra Inés? Esperemos que no le dé por viajar mucho.

Inés la miró con curiosidad.

—¡A mí me gusta viajar en bus!

Esperanza rió y luego se giró hacia los otros niños.

—¿Y estos muchachitos tan guapos!

—Este es Julián, el del medio, y aquel es Esteban, el mayor.

—Ella es la hermana de su abuela Carmen —explicó Sofía a sus hijos.

—¿Es mi abuela también? — preguntó Inés con inocencia.

—No, mi amor, es tu tía abuela. Y Fe también.

Julián, sin perder su curiosidad, interrumpió:

—¿En este barrio hay brujas?

Esperanza sonrió de lado.

—No sé, muchachito. Pero si las hay, seguro ya te vieron.

Sofía le lanzó una mirada de advertencia a su tía y rápidamente cambió de tema. Aún asimilaba el nuevo comienzo en una casa llena de historia, donde los ecos del pasado parecían nunca haberla abandonado.

En eso entró Fe, la negritud de su vestimenta y su cabello negro en moño apretado, una enagua volada ceñida a la cintura y larga más abajo de sus rodillas contrastaba con su blanca piel.

Los niños dieron un paso atrás, y como protegiéndose abrazaron a su mamá.

—Hola, tía Fe.

—Uhmm! —murmuró.

LA CASA:

Carlos y Carmelo

Carlos y Carmelo llegaron sin previo aviso, como de costumbre. Se bajaron de su viejo jeep con la misma energía juvenil que los caracterizaba, a pesar de sus años. Eran gemelos idénticos, no vestían igual, de rostros simpáticos y gestos exagerados, conocidos por ser los bromistas de la familia. Vivían en San Rafael, un pueblo vecino de Las Palmeras, y trabajaban como docentes en el colegio local: Carlos enseñaba estudios sociales y Carmelo, música.

Llegaron a la casa de sus hermanas menores, Fe y Esperanza, allí también estaban su sobrina Sofía y sus sobrinos nietos.

—¡Mirá a estas criaturas tan hermosas! — exclamó Carmelo, extendiendo los brazos como si fuera a cargar.

—Ya son grandes, Carmelo, no les asustés — dijo Carlos, dándole un codazo.

Esteban, sin inmutarse, miró a su madre y preguntó:

—¿Ellos quiénes son?

—Tus tíos abuelos, Carlos y Carmelo — respondió Sofía, sonriendo mientras los gemelos tomaban posición.

—Nosotros somos la historia viva de este país — dijo Carlos, con dramatismo —. ¡Hemos visto caer y levantarse presidentes! Y hasta cerramos carreteras cuando es necesario.

—¿Se acuerdan del Combo ICE? — preguntó Carmelo, inclinándose hacia Esteban.

— ¿O el NO AL TLC? — espetó Carlos.

Lo miraron en silencio. Sofía suspiró.

—No habían nacido — los ubicó Sofía.

—Ah, bueno, bueno. Pero igual lo contaremos —insistió Carlos —. Estuvimos en la lucha contra RITIVE. Fuimos unos de los que paralizamos Occidente cuando intentaron privatizar la electricidad y las telecomunicaciones. ¡Fueron días de lucha, barricadas, discursos y casi nos meten a la cárcel!

—El TLC lo perdimos.

— Nos lo robaron, y ahora estamos peor.

—La educación pública está en peligro.

Las tías abuelas, que observaban la escena desde la puerta, se miraron con complicidad. Ellos eran los mismos de siempre. Alegres, apasionados, revoltosos. Y aunque ya no cerraban carreteras, creían ellas, seguían con la misma chispa de antaño.

—¿Quieren café hermanos? — preguntó Fe desde la entrada.

—Por supuesto —respondieron los gemelos al unísono.

Sofía observó la escena con una sensación cálida en el pecho. Su familia era peculiar, caótica y, sobre todo, llena de historia. Y aunque acababan de llegar, los gemelos ya le daban vida al pueblo que poco a poco empezaba a sentirse como un hogar.

Todos conocían y querían a Carlos y a Carmelo. Los únicos que no conocían a los gemelos eran los curas de los dos pueblos.

Inés María y Felipe

El calor de Managua era denso, pegajoso, de esos que obligaban a la gente a buscar sombra al menor descuido. Felipe llevaba horas recorriendo las calles del centro, siguiendo instrucciones vagas en busca de un hombre al que llamaban “el vidente”. Su familia lo había enviado a encontrar respuestas para unos clientes que iban a pagar bien los servicios del vidente para encontrar a su hijo perdido en altamar, pero hasta ahora solo había encontrado bochorno.

Fue a la dirección que le dieron y un aroma primero lo detuvo, luego lo fue guiando. Palo santo y flores. No un perfume de mujer común, sino algo más profundo, más envolvente. Levantó la vista y la vio.

Inés María estaba sentada en la acera del burdel de su tía Hortensia. La tía se había traído a su sobrina huérfana cuando huyó de Costa Rica en la Revolución del 48. Tuvo que salir del país pues por su profesión que le permitía el manejo de información de ambos bandos, la quisieron reclutar como Mata Hari, desde Cartago decidió emigrar a Nicaragua.

Inés María estaba moviendo un abanico de tela entre sus manos menudas. El vestido de flores se pegaba a su piel, pero ella no se inmutaba con el calor y el sudor de sus muslos, parecía que las flores de su vestido expelieran ese aroma. Su cabello oscuro le caía en ondas sobre los hombros, su expresión era serena ocultaba los siglos de espera de algo que aún no llegaba.

Felipe sintió un calorcito …

—¿Cómo una tela va a soltar ese olor? — murmuró para sí mismo.

Ella levantó la mirada apenas un segundo y sonrió con una picardía casi imperceptible antes de girarse y desaparecer en el burdel. Felipe tragó saliva. Sabía que no debía entrar, pero sus pies lo llevaron hasta la puerta.

Adentro, el ambiente olía a tabaco y ron. Los hombres compartían licor con las muchachas, algunos riendo, otros hablando en voz baja. Él buscaba al vidente, pero su mente estaba atrapada en la mujer del vestido de flores a la que su olfato ya no percibía. El fuerte olor a cantina lo ubicó, y fue entonces se le acercó un hombre con aspecto de un indígena miskito, y le dijo:

— Decile al gringo y a su esposa que el gringuito se ahogó en una tormenta. Me debés una botella de ron.

Felipe la pagó mientras se despistaba buscando el olor de aquella muchacha, que no encontró.

Regresó a San José, inquieto, con la sensación de que algo se le había escapado entre los dedos, pero que lo tenía en la nariz.

Tres meses después, volvió a Managua.

Ella lo esperaba en la banca, con la misma calma, la misma seguridad. Cuando lo vio, sonrió con una certeza absoluta.

—Se había tardado. ¿Ya nos vamos?

Felipe no supo qué decir. Solo vio la pequeña maleta a su lado y a las muchachas del burdel riéndose entre murmullos. Ella ya estaba lista. No hubo explicaciones ni preguntas. Se tomaron de la mano y se fueron.

Nunca hablaron del pasado. No hizo falta. Sin preguntas y sin respuestas, empezaron una vida juntos en Las Palmeras, como si todo hubiese estado escrito desde antes de conocerse. Allí nadie sabía de sus vidas.

A Felipe su familia le adelantó la herencia y en Las Palmeras inició su negocio, se puso un pequeño almacén de venta de comestibles. Eso les dio para una existencia cómoda, sin lujos, pero bien.

La familia

Hernán fue el primero, nació once meses después del matrimonio, murió al mes de nacido por sarampión, el último brote que hubo en el país gracias a la salud pública.

Carmen fue la segunda. Se fue de Las Palmeras cuando se casó con Luis Ángel.

Luisa, la tercera, quedó embarazada a los 16 años y se fue del pueblo, nadie de la familia supo qué pasó con ella y con el bebé.

Rita, la cuarta, siempre quiso ser monja, sus padres no querían.

Los gemelos ya los conocieron, Carlos y Carmelo. Solteros.

Esperanza, la buena hija, la cocinera, la más normalita.

Fe la penúltima, dicen que era muy linda, muy alegre.

E Inés, que murió el día de sus 15 años, amaneció muerta en la cama con su traje de cumpleaños. Rita cuidaba mucho a Inés de niña, eran inseparables a pesar de los 13 años de diferencia.

Esperanza y Fe

Esperanza y Fe siempre habían sido inseparables. Desde niñas, compartían no solo los juegos y las risas, sino también las penas y los desengaños. Cuando Fe sufrió aquella traición amorosa que le desgarró el alma, Esperanza estuvo allí para sostenerla, para recordarle que el desamor no valía la pena ni siquiera mencionarlo. «No permitás que un mal recuerdo te amargue la vida», le decía con firmeza. «No vale la pena recordar a quien no supo valorar tu amor”.

Pero Fe, con la tristeza clavada en el pecho, solía responderle con una mueca entre la resignación y la ironía: «Si alguien es amargado en esta familia, sos vos, Esperanza. Luisa se llevó toda tu dulzura cuando nació.»

Esa frase se convirtió en un juego entre ellas, pero había un trasfondo de verdad en sus palabras. Esperanza tenía un carácter fuerte, una determinación férrea que la hacía parecer inquebrantable, mientras que Fe, pese a su nombre, dudaba a veces de la vida, del amor y de sí misma.

Fue entonces cuando Esperanza hizo un juramento que marcaría el destino de ambas: «Si nunca te casás, yo tampoco lo haré. Nos tendremos la una a la otra siempre.» Y así fue. Su padre, Felipe, que podía leer el porvenir en un vaso de agua, supo que sus hijas no tomarían caminos separados. Con ese convencimiento, les construyó una casa idéntica a la par, para que estuvieran juntas por siempre. Aquella era la casa de las mujeres, el refugio de dos almas que, aunque distintas, eran complementarias. Pero Inés María insistía que era la casa de las mujeres, porque Rita algún día viviría allí también.

Las casas, aunque separadas por un pasillo, se conectaban por un patio donde las risas y las confidencias se entremezclaban con el aroma de las flores y los helechos que ambas cultivaban. Mientras Carlos y Carmelo vivían con sus padres, Inés María y Felipe, las hermanas se mantenían unidas en su propio mundo, demostrando que la familia y el amor no siempre tenían que seguir los caminos tradicionales. Su hogar no era de esposos ni de hijos, sino de lealtad inquebrantable, de compañía y de una promesa que nunca rompieron. Y de espíritus.

Así pasaron los años, con Esperanza convenciendo a Fe de que las heridas sanaban, de que el pasado no merecía el peso del presente, de que vivir sin rencor era la verdadera libertad. Y Fe, aunque a veces la llamara amargada, sabía que en su hermana residía la fortaleza que a ella le faltaba. En ese pacto silencioso, ambas encontraron su complicidad.

El cuartillo

Inés María y Felipe discutieron en la cocina aquella tarde de celajes anaranjados y morados que se iba escondiendo tras la colina. Carmen y Luisa, con apenas cinco y seis años, reían emocionadas mientras los bancos de madera levitaban de una a otra, como si jugaran con una bola. Rita, la menor, las observaba sin asombro, concentrada en bautizar a sus muñecas con agua de una taza.

—Te dije que no las alentaras, Felipe —recriminó Inés María, con los puños apretados y la mirada encendida.

—No hago nada, ellas solas lo descubrieron —respondió él con calma.

—Eso las agota. Cada vez que hacen esto duermen por horas. No quiero que sigás contándoles historias de muertos ni de apariciones en vasos con agua. Esto no es un juego.

—Oíla, dijo él. —Y siguió — Tampoco es algo que se pueda negar, Inés. Es parte de quienes son.

Pero ella no quiso escuchar más. Ya no soportaba que la gente llegara a la casa a pedirle favores raros a su marido, como si fuera un intercesor entre los vivos y los muertos. Sentía que esa vida les robaba la inocencia a sus hijas. Con el corazón endurecido, hizo sus maletas y se fue a Nicaragua, al burdel de su tía Hortensia, dejando a Carmen, Rita y Luisa bajo el cuidado de Felipe, “que les pida ayuda a los difuntos para limpiar y cocinar’, pensó.

Un mes después, Felipe cruzó la frontera en su busca. En el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez, con el mismo aroma a palo santo y flores, allí estaba ella. Con la misma serenidad de la primera vez, le dijo ella:

—Se había tardado ¿Ya nos vamos?

Se miraron largamente. No hubo ruegos ni discursos. Solo la certeza de que ese era su lugar, con él y sus hijas. En el camino Felipe le dijo que no volvería a recibir a la gente dentro de la casa. Ya había construido un cuartillo en el fondo del patio, y allí atendería a quienes buscaran su don. Le habían, ayudado con la construcción los amigos difuntos que Inés María también les pidió que le ayudaran con las niñas.

Así lo hicieron. Durante varios años, aquel cuartillo fue refugio de historias y susurros de ultratumba, de luces azules brillantes que salían por las rendijas del aposento de madera, hasta que, tras la muerte de su hija Inés, Felipe mismo lo derribó con sus propias manos, como si quisiera desprenderse de dos dolores que lo mataban desde adentro, pero que no alivió nunca.

En Occidente, sobre todo en San Rafael, se estilaba construir un cuarto al fondo del patio, se decía que era para el «loco” de la casa, intentando desviar la atención sobre que en realidad esa habitación trasera era para los oficios de los que no se habla en público, pero también se utilizaba para los artistas, sobre todo en San Rafael que hay tanto poeta.

La muerte de Inés María y Felipe

Inés María se levantó temprano aquella mañana, emocionada porque haría una videollamada con Felipe, que llevaba semanas en el hospital, recuperándose del virus que había arrasado con la vida de tantos en el mundo. Había sobrevivido lo peor, pero ella sabía que no estaba del todo a salvo. Aun así, se puso su vestido favorito, uno de flores, como todos los que tenía.

Mientras ella se mudaba, en el hospital las fosas nasales de Felipe comenzaron a moverse, ese olor a galletas y caramelo era muy intenso, exactamente igual a aquella vez que los gemelos tenían cerrada la carretera internacional, y que él pensó que era Luisa la que regresaba después de 18 años, y que no pudo hacerlo por los bloqueos en todo el país, siguió culpándose, pero disfrutando del olor.

Inés María, frente al espejo, ajustó su cabello con calma. Justo cuando iba a ponerse los aretes sintió un peso en el pecho, una punzada helada recorriéndole el cuerpo. Dio un paso hacia la cama. Su cuerpo se desplomó sobre el edredón, su mirada fija en el techo. La encontró Fe, todavía estaba caliente, con la expresión serena.

A la misma hora, en el hospital, Felipe sintió otro aroma inconfundible de palo santo y flores. Pero esta vez, era tan intenso que entendió. Se quedó quieto, los ojos clavados en el techo, esperando. Las máquinas a su alrededor comenzaron a pitar. El personal corrió, pero Felipe no luchó. Sabía lo que había sucedido.

Las enfermeras dijeron que había muerto de COVID, lo mismo que figuraba en el acta de defunción de su esposa. En ese momento era común que en los certificados de defunción escribieran que murieron por COVID, sin más. Murieron el mismo día, separados solo por unos minutos. Juntos, como siempre lo habían estado. Sin preguntas y sin respuestas.

Carmen y Luis Ángel

Es una historia muy simple. Se conocieron en la iglesia de Las Palmeras. Ella era joven, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza, y él, nueve años mayor, ya empezaba a mostrar las primeras canas en las sienes. Desde el primer momento en que la vio, Luis Ángel sintió que aquella muchacha de mirada profunda y seria era la persona con quien quería intentar ser normal. Se conocieron rápidamente y, después de unos meses de cortejo, se casaron y se fueron a vivir a San José.

Cinco años después de su matrimonio, llegó Sofía, su hija. Fue una niña esperada y deseada, y Luis Ángel, a diferencia de muchos hombres de su edad, no se limitó a ser un espectador en la crianza de su hija. Acompañó a Carmen durante todo el embarazo, la apoyó en cada malestar, en cada antojo y en cada consulta médica. Después del parto, se encargó de todo lo que estuviera en sus manos, menos darle pecho. Heredó una empresa de colchones, organizaba su tiempo de tal manera que podía estar presente en la vida de Sofía. La bañaba, la vestía, y llegaba temprano a casa para chinearla y velar su sueño. Fue un gran proveedor, tanto material como afectivamente.

Sin embargo, como esposo, la historia era distinta. Había algo en su relación que Carmen no podía nombrar. No sabía exactamente qué era lo que le faltaba, porque nunca tuvo amigas con quienes compartir sus dudas. Nunca tuvo amigas, Carmen nunca tuvo un espacio para cuestionarse lo que pasaba en su matrimonio. Sabía que Luis Ángel era un buen hombre, un excelente padre, un proveedor confiable, pero en la intimidad algo fallaba. Era como si hubiera una barrera entre ambos, algo que les impedía entregarse completamente el uno al otro.

Un día, en un intento de romper la rutina de no tocarse, Carmen decidió sorprenderlo en la colchonería. Era la hora de cierre, y quedaron solos, ella alargó la conversación con excusas hasta que finalmente lo guio hacia el almacén donde guardaban los colchones. Con el corazón latiéndole fuerte y las manos temblorosas, le pidió que se desnudara. Luis Ángel se puso rojo rojo, desconcertado, pero terminó accediendo. Lo que siguió fue un encuentro intenso, casi desesperado, el mejor sexo de sus vidas. Un orgasmo cada uno, sin palabras, sin miradas después. Se vistieron en silencio y nunca lo repitieron. Nunca.

Carmen no volvió a llamar a su marido como Luis Ángel, solo Angelito le decía y cuando estaba muy frustrada o enojada lo llamaba Querubín.

Cuando Luis Ángel murió de un infarto, lo encontraron en el mismo almacén, en el mismo lugar donde una vez había complacido a su esposa. Estaba solo, con los pantalones bajos. La noticia golpeó a Carmen con la fuerza de un huracán. Sintiendo tristeza, claro, pero también una extraña sensación de alivio. Era como si, de alguna manera, la vida le estuviera dando una segunda oportunidad.

Con una dignidad que muchos admiraron, inició su vida como viuda con fortaleza y con una pequeña fortuna heredada de su marido, gracias al nuevo modelo de colchones suavecitos y muy cómodos que Luis Ángel llamó Querubín. Nunca habló mal de Luis Ángel, nunca dejó ver la insatisfacción callada que había sentido en su matrimonio. Pero dentro de ella, algo se encendió: una llama que hasta entonces había permanecido oculta, una posibilidad de redescubrirse, de encontrar en su viudez una libertad que nunca había conocido. Y así lo hizo cuando encontró amigas para celebrar la vida.

Luisa

El viento de la madrugada se colaba entre las rendijas de la vieja casa, trayendo consigo murmullos de tiempos pasados. En la familia de Felipe e Inés María, había nombres que se pronunciaban con orgullo y otros que apenas se susurraban. Luisa pertenecía a los segundos.

Era la cuarta hija, una niña de risa fácil y manos inquietas, siempre al acecho de algún dulce escondido en la cocina. Tenían que vigilarla cuando iba al almacén de su papá porque se robaba los confites. Se decía que podía reconocer un caramelo en su envoltura con solo tocarlo, que tenía un olfato especial para encontrar el azúcar prohibido. Era reconocida por su dulzura.

Todo cambió cuando tenía 16 años.

Un muchacho llegó al pueblo con un camión cargado de golosinas, era un rutero de una conocida empresa de dulces. Luisa quedó hechizada por él, como si fuera uno de los caramelos que tanto amaba. Fue en la parte de atrás del camión, entre gomitas y confites de colores, entre marcianitos y alborotos, donde su inocencia quedó atrapada. El muchacho siguió su ruta y nunca volvió. Lo único que dejó atrás fue una historia que nadie quería contar.

Luisa se dio cuenta tarde. Cuatro meses de silencio, de vergüenza, de miedo. Su cuerpo ya no podía ocultar el secreto, y su madre, al mirarla una mañana mientras tendía la ropa, lo supo de inmediato.

—Luisa… ¿desde cuándo? —le preguntó Inés María en un susurro, con el rostro tenso.

Luisa bajó la cabeza, con las manos frías sobre su vientre.

—No lo sé —apenas audible

La voz de su madre no fue la que más la hirió. Fue la de su padre. Felipe. Cuando él se enteró, y en el cuartillo descargó su frustración, tanto que salieron varias sombras por las rendijas, como si hubieran visto a un espanto.

Felipe gritaba, con los ojos encendidos de furia.

—¡Esto es tu culpa, Inés! ¡Vos la tenías que cuidar!

La palabra culpa cayó como un martillazo. Nadie mencionó el nombre del muchacho. Nadie preguntó si Luisa había tenido elección. Solo hubo recriminaciones y castigos.

Luisa entendió en ese momento que su dulzura había desaparecido para siempre.

—Ya no hay nada qué hacer —dijo su madre, en un tono resignado.

Y con esas palabras, Luisa sintió que su destino estaba sellado.

Una mañana, cuando tenía cinco meses de embarazo, Luisa se fue. No dejó nota. No volvió a ver para atrás.

Flora, una vecina juró haberla visto tomar el autobús rumbo al Puerto. Otra dijo que la vio en Miramar, con la mirada perdida, como si no supiera a dónde ir. Y después, nada.

Se la tragó la tierra.

La desesperación de Felipe fue tan grande que, por primera vez en su vida, se arrepintió de su propio enojo. Mandó a buscarla por todo el país. Pagó un detective privado, movió influencias que no sabía que tenía. Pero Luisa se convirtió en un fantasma antes de tiempo.

Se la llevó el viento, el mar, la indiferencia.

Y con ella, el confite que llevaba dentro.

Felipe abandonó su negocio, contrató un administrador y se dedicó a esperarla en el corredor.

Con los años, la historia de Luisa se volvió un susurro dentro de la familia. Nadie hablaba de ella en voz alta, como si al hacerlo pudieran despertarla de su exilio desconocido.

Pero había noches en las que la casa crujía de manera extraña. Noches en las que el sonido de envolturas de caramelos parecía llenar el aire, aunque no hubiera dulces en la alacena.

Esperanza y Fe juraban escuchar susurros en la cocina, como el eco de una voz perdida que decía su propio nombre.

Inés María llenaba tarros con confites, popis, morenitos, … y los dejaba por toda la casa, como queriendo atrapar a Luisa con azúcar.

Y cuando alguien pronunciaba su nombre en la casa, siempre había un silencio pesado, como si el mismo aire contuviera el recuerdo de aquella hermana perdida.

Rita

Desde pequeña, Rita sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres no estaban convencidos, una parte por su nombre, «una monja llamada Rita suena más a una santa rebelde que a una devota,» decía su madre, haciendo alusión a Santa Rita, patrona de las causas imposibles. Pero el otro inconveniente que veían era que una moja con una familia como la que tenían la iban a rechazar en las puertas del convento. A pesar de la oposición inicial, Rita se mantuvo firme en su vocación y a los 18 años ingresó a un convento en Irlanda, donde comenzó su proceso como novicia.

Fue durante este proceso que decidió cambiar su nombre religioso, como era costumbre en su congregación. «Sor Hortensia» por recomendación de su mamá. Había una regla en la casa, Rita era Rita y Sor Hortensia para las demás personas.

Sin embargo, el cambio de nombre no fue bien recibido por toda la familia. Fe y Esperanza lo consideraron un intento de borrar el pasado, de cubrir con una apariencia de santidad lo que realmente había ocurrido con Inés. Los gemelos Carlos y Carmelo, por su parte, vieron la elección como una señal de culpa o como una advertencia de que el pasado aún no había sido enterrado del todo.

Sofía

La vida de Sofía nunca fue un cuento de hadas, pero tampoco un drama trágico. Simplemente, era real, con todas sus imperfecciones.

A Sofía la educó su mamá Carmen, pero también una sociedad que le impone a las mujeres roles tradicionales de formas solapadas, a pesar de las luchas feministas. Se casó con Francisco, profesor universitario y filósofo, creyendo que él le daría lo que siempre le hizo falta: un pilar, una certeza, alguien que le enseñara a ver la vida con lógica y estabilidad. Durante años pensó que el amor era tranquilidad, que no necesitaba más.

Hasta que una tarde, mientras tomaba café con su madre, todo cambió.

—Mami… ¿vos y papi fueron felices?

Su madre, Carmen, suspiró largo antes de responder. Sus ojos se perdieron en la ventana, como si buscara algo en el pasado que nunca encontró.

—Nunca me fue infiel, era el mejor padre, no te faltaba nada…

Se detuvo un momento. Sofía esperó la respuesta que ya sentía venir.

—Pero no, no fui feliz. Se dejó decir Carmen, muy serena, pero muy convencida.

Nunca lo vio venir Sofía.

—No entiendo, mami —frunce el ceño Sofía.

—Creo que sí me preguntaste es porque lo estás entendiendo, Sofía.

Sofía sabía, pero no quería interiorizarlo. No quiso profundizar en ese instante, pero su mente ya había sembrado la semilla de la duda.

—¿Te obligaron los abuelos a casarte?, —pregunta Sofía con cautela

—No. Nos conocimos y nos enamoramos… creo. Pero yo quería salir de la casa.

—¿Por qué?

Carmen la miró fijamente.

—Esa casa era rara, pasaban cosas… Las paredes sonaban, mucha gente extraña nos visitaba. Yo no tenía privacidad.

Sofía bajó la mirada. De alguna forma, sentía que aquella conversación no era solo sobre su madre.

Aquella charla fue el principio del fin.

Sofía quiso más.

Quiso pasión, risas espontáneas, la sensación de estar viva más allá de la estabilidad.

Francisco nunca fue un mal hombre, pero era demasiado lógico, demasiado estructurado, demasiado predecible.

Se separaron en buenos términos. Él seguiría pagando la mitad de todo, aunque ganaba el doble que Sofía. No hubo peleas, no hubo gritos. Solo una despedida tranquila, como si el amor se hubiera ido sin hacer ruido.

Francisco siguió con su vida. Se casó con Heidy, una mujer completamente diferente a Sofía. Tuvieron tres hijos seguidos, una familia caótica y llena de energía.

Aun así, él nunca descuidó a Esteban, su hijo mayor. Lo visitaba religiosamente.

Y cuando Heidy y los niños visitaban a Esteban, todo el vecindario lo notaba.

La primera vez que Heidy llegó a Las Palmeras, entró a la casa como si fuera suya, con los niños corriendo detrás de ella.

Heidy, riendo, abrazando a Sofía le dijo:

—¡Ay, qué calor, Dios mío! ¿Cómo sobrevivís aquí?

Sofía sonrió con paciencia. Heidy era atarantada, directa, sin filtros. Pero tenía buen corazón.

Los niños corrían de un lado a otro, explorando la casa vieja con una emoción que Sofía nunca había visto en ellos. Francisco, más maduro, los miraba con resignación y amor.

Javier

Sofía y Javier se conocieron en una cafetería de la universidad, en un tiempo que ahora parece tan lejano como si hubiera pertenecido a otra vida. Ella estudiaba su maestría en administración de la educación, con la cabeza llena de proyectos y metas claras. Él, en cambio, era todo lo contrario: un artista de alma inquieta, estudiante de artes plásticas, actor de vez en cuando, pero sobre todo un hombre que pintaba lo que soñaba.

Javier era un jipi moderno, pelo largo, bien cuidado, chancletudo, guapo.

Javier tenía una forma de mirar el mundo distinta, como si cada rincón escondiera algo que solo él podía ver. Sus pinturas eran reflejos de un universo extraño, con formas difusas y colores que parecían surgir de un delirio. No pintaba paisajes, no pintaba rostros reconocibles. Pintaba escenas que nadie entendía, y por lo mismo, nadie compraba.

Se juntaron por unos meses, enredados en una relación intensa; pero sin raíces: sostenida por la química, la risa fácil y el encanto de lo efímero. Entonces, sin haberlo planeado, llegó Julián, un embarazo fruto del descuido, que los obligó a compartir algo más que momentos pasajeros. Trataron de construir una vida en pareja, pero Javier nunca fue un hombre de estructuras ni de compromisos prolongados. Se separaron, se reconciliaron, y dos años después, otro descuido trajo al mundo a Inés.

Fue la última vez que intentaron hacer que funcionara.

Javier era un soñador sin disciplina, un hombre que quería devorar el mundo con su arte, pero que nunca encontraba el camino para hacerlo. Un hombre encantador en los días buenos, un amante apasionado cuando tenía ganas, pero un pésimo proveedor. No es que no quisiera ser un buen padre, es que no sabía cómo sostenerse a sí mismo, mucho menos a alguien más.

Vivía con su madre, en la misma casa de su infancia, con las mismas excusas y los mismos proyectos inacabados. Era un padre presente en intención, pero ausente en estabilidad.

A pesar de todo permanecía en de la vida de Sofía y los niños.

Cuando Sofía se fue a vivir a Las Palmeras, él comenzó a visitarles con más frecuencia. No se sabía si lo hacía por Julián e Inés, por ella o porque algo en ese pueblo lo llamaba.

Las primeras veces que se quedó en la casa de Sofía en Las Palmeras, soñó con voces que susurraban nombres que nunca había escuchado. Luego vinieron los rostros. Rostros de gente que no conocía, pero que en el sueño le pedían que los recordara.

Y una noche, sin quererlo, pintó la primera escena que lo atormentó por días: una mujer con vestido blanco, con el rostro cubierto de sombras, parada en el umbral de la casa de Sofía. Después de conocer de Marito el conserje los niños le pusieron, a la mujer pintada por Javier, de nombre Marita, porque era la novia de Marito.

Desde entonces, los sueños no pararon.

Apariciones, desdoblamientos, gente que miraba desde rincones oscuros y un nombre que comenzó a repetirse en su mente como un eco persistente: Inés. ¿Su hija?

Javier nunca creyó en los fantasmas. Hasta que empezó a dormir en la casa de Sofía.

La escuela

Sofía no sabía si su nombramiento en propiedad en la escuela era un favor o una trampa. La mamá de Javier había movido influencias en el Ministerio de Educación y, de un momento a otro, Sofía tenía un puesto estable, con un salario seguro y la oportunidad de establecerse en un lugar donde su prole pudiera crecer con tranquilidad.

No sabía si su exsuegra quería ayudarla o simplemente quería alejarla de su hijo. Tal vez esperaba que Javier la siguiera al pueblo y, con suerte, encontrara algo de estabilidad en su vida.

De cualquier forma, Sofía no tenía intenciones de volver con él. No lo quería de regreso. Lo que sí quería era independencia, estabilidad y un hogar para su familia.

La mudanza había sido fácil. Lo difícil venía ahora: dirigir una escuela en un pueblo donde todos se conocían y donde ella, aunque con raíces familiares, aún era una forastera.

El edificio de la escuela era viejo. Goteras en los techos, pupitres desgastados, paredes con la pintura descascarada. Los baños tenían un olor persistente a humedad y el aula de preescolar tenía material didáctico roto que nadie se había molestado en reemplazar.

Sofía ya sabía lo que le esperaba. Las solicitudes al Ministerio tardaban meses en procesarse, y más ahora que el nuevo gobierno se dedicaba a “ahorrar” en educación.

—Tendremos que ver qué se hace con la Junta de Educación —murmuró para sí mientras recorría la escuela por primera vez.

Se presentó con la directora que estaba por jubilarse. Una mujer amable, pero agotada por los años de lucha contra la burocracia. Le presentó al personal y todo parecía ir bien hasta que notó la mirada de la secretaria.

No era una mirada de bienvenida. Era una inspección, un cálculo, una evaluación silenciosa.

Sofía la ignoró. Se lo achacó a los cambios. Pero en el fondo, una inquietud comenzó a germinar.

—Directora, ¿le va a presentar a don Mario, el conserje?

La pregunta vino de la secretaria.

La directora hizo una pausa.

Sofía notó la forma en que su rostro se tensó. Torció los ojos y cambió de tema.

Eso era raro.

Esteban, Julián e Inés entrarían a la escuela unas semanas antes de que su madre asumiera su nuevo puesto: Inés a prekinder, Julián a primer grado y Esteban a quinto.

Sofía despertó antes que el sol.

—¡A levantarse! ¡Julián, Inés, a clases!

Se bañaron y se mudaron con emoción. Julián estaba ansioso, pero nervioso, temía no hacer amigos. Inés, en cambio, iba impecable y radiante, como si el mundo fuera suyo. Esteban entraba en la tarde.

Llegaron temprano a la escuela. Sofía se topó nuevamente con la secretaria en la entrada. Otra vez, esa mirada inquisitiva.

Sofía sonrió por compromiso.

Sentía en el aire que su relación con esa mujer iba a ser complicada.

A media mañana, pasó a recoger a Inés del prekinder. Estaba despeinada, con una sonrisa gigante, hablando sin parar.

Julián, demasiado callado.

—¿Todo bien, mi amor? —preguntó Sofía mientras lo tomaba de la mano.

Julián asintió, pero no dijo una palabra en todo el camino a casa.

Sofía no quiso insistir. Tal vez era solo la adaptación.

Tal vez.

Los días pasaron, y Julián se volvió cada vez más callado.

Faltaban unos días para que Sofía asumiera la dirección cuando la directora la mandó a llamar.

Sofía supuso que se trataba de algún trámite administrativo. Pero cuando entró a la oficina, la vio con una expresión seria.

—Doña Sofía, pase. Tenemos un problema.

Sofía abrió los ojos como si con ello escuchara mejor.

—¿Qué pasó?

—Su hijo Julián se peleó hoy con Joaquín.

El corazón de Sofía se aceleró.

—¡Híjole! ¿Dónde está? ¿Está bien? Perdón, ¿están bien los dos?

—Sí, sí, no se preocupe. Pero se pelearon por Marito, el conserje.

Sofía frunció el ceño.

—¿Quién es Marito?

La directora suspiró y se inclinó sobre su escritorio.

—Aquí en la escuela hay una leyenda.

Sofía sintió un escalofrío.

—Don Mario murió en esta escuela hace muchos años. No solo era el conserje, era el guarda, el jardinero, el mandadero… como antes.

El aire pareció volverse más denso en la oficina.

—Se resbaló y se desnucó.

Sofía tragó saliva.

—Unos años después, se empezó a decir que Marito aparecía en los pasillos por las noches. Luego alguien dijo que lo había visto en los baños y, bueno… ya sabe cómo son los pueblos. Hubo histeria colectiva.

La directora se acomodó los lentes.

—Hasta hace unos años, todo estaba tranquilo. Pero ahora su hijo ha empezado a decir que ve a un señor que le hace señas.

Sofía se hundió en su estupor.

—Hoy, Joaquín se enojó con Julián porque Julián dice que puede ver a Marito que es el abuelo de Joaquín, y Joaquín no puede verlo. Y la hermanita de Joaquín se pasea por los corredores llamando a su abuelito que no conoció en vida, pero que toda la escuela sabe quién es, algunas niñas le ayudan a buscarlo, otros niños por molestar también empiezan a llamarlo y toda la escuela hoy jugó encontremos a Marito.

En ese momento, la puerta se abrió.

Entró la secretaria.

Se cruzó de brazos, miró a la directora y luego a Sofía con una expresión severa.

—Se lo dije. Debía decírselo.

Esa noche, sentados a la mesa Sofía respiró hondo antes de hablar.

—Escuchen bien. No voy a permitir que esto se convierta en un problema.

Julián bajó la mirada.

—Julián, siempre has sido un niño inteligente y amable. Pero esto no es solo un cambio para vos. Es un cambio para toda la familia.

El silencio pesó en la mesa.

—No podemos darnos el lujo de irnos. Así que se acabó este tema. No quiero volver a escucharte hablar de eso.

Julián no dijo nada. Solo asintió lentamente.

Sofía no durmió bien esa noche.

Por primera vez, dudó de su decisión de cambiar de vida.

Cuando el reloj marcó la 1:00 a.m., tomó el teléfono y marcó el número de Javier.

—Javier, necesito hablar con vos.

Él respondió con la voz somnolienta.

—¿Qué pasó?

—Julián está diciendo que ve a un fantasma en la escuela. Se peleó con un niño por eso.

Javier soltó una carcajada.

—Sofía, la fantasía es indispensable para crear. Es un don que tiene Julián. Seguro heredó mi vena artística. Será un gran escritor.

Sofía se pasó una mano por la cara, frustrada.

—¡Ay, Javier! Está bien… solo quiero que hablés con él.

Javier rió de nuevo.

—Mañana lo llamo, pero no le quités su magia, Sofía.

Sofía cortó la llamada y se quedó viendo el techo en la oscuridad.

Algo no estaba bien.

Y el hecho de que Julián estuviera viendo lo mismo que otros niños habían visto hace años no era una coincidencia.

La casa llena

El sol de julio caía fuerte sobre Las Palmeras, anunciando las vacaciones de medio año. Sofía ya tenía suficiente con sus hijos, su trabajo y los retos de la escuela, pero Esteban acababa de añadir una complicación más a la ecuación.

—Pero Esteban, ¿cómo vas a invitarlos sin decirme? —reclamó Sofía, con las manos en la cintura.

El niño se encogió de hombros, con su sonrisa.

—Pero mami, van a traer colchones. Heidy dijo que se acomodarían donde fuera, que sería una aventura, que mis hermanitos quieren quedarse, cuando vienen no se quedan y ya estamos en vacaciones —le dijo Esteban esperando su respuesta con expectativa y cara de niño bueno.

Sofía suspiró. Heidy y sus ideas. Pero Francisco estaba de acuerdo, y al final, los niños tenían razón.

—Está bien, Esteban, pero tenés que ayudar.

La casa de Sofía se transformó en un campamento improvisado. Colchones por toda la casa, corridas en el zaguán, el sonido de risas y caos llenando cada rincón.

Francisco había sugerido pagar una cabina o un hotel, pero Heidy se negó rotundamente.

—Nada de eso, mi amor. Los niños quieren estar en la casa de Sofía.

Así que se acomodaron como pudieron.

Francisco y Heidy ocuparon el cuarto de Esteban.

Julián terminó compartiendo su cuarto con todos los niños.

Sofía se quedó en su cuarto. En el de Inés, Inés con su abuela, porque Carmen apareció de sorpresa.

—Esto parece el zapato de ña Ramona —dijo Carmen, observando la casa repleta de gente.

Sofía se confundió cuando vio sonreír a su mamá por el montón de gente en su casa, porque precisamente se había ido por tanta gente cuando era joven, en parte por eso se casó con su papá.

Sofía le lanzó una mirada de complicidad.

Cuando aún no terminaban de organizarse…

—¡Toc, toc!

Los niños corrieron a la puerta.

—¡Es papi, es papi! —gritó Julián antes de ver quien era.

Cuando la puerta se abrió, la güilada se lanzó sobre él, abrazándolo y arrastrándolo hacia adentro. Gritando todos “molote, molote».

—Éramos tantos y parió la abuela, —soltó Carmen entre risas.

Sofía le lanzó una mirada de advertencia.

—Callate mamá.

Pero las interrupciones no terminaban.

—¡Toc, toc!

Sofía abrió la puerta y esta vez encontró a Fe y Esperanza.

—Venimos a saludar a Carmen y a ofrecerle un cuarto a Javier en la casa.

Sofía arqueó una ceja.

—Pero, ¿cómo supieron que Javier estaba aquí? —dijo Sofía.

Carmen, con una sonrisa irónica, respondió antes de que las tías pudieran decir algo.

—Las brujas.

Los niños de Heidy, que estaban escuchando, se miraron entre sí. Uno de ellos le susurró a Esteban:

—¿Esa señora es una bruja?

Se refería a Fe.

Javier, con su carácter encantador y su don de adaptarse a cualquier situación, aceptó la invitación con gusto. Fe y Esperanza abrazaron a Carmen, y luego guiaron a Javier hasta su casa, dejándole claro que, si quería inspiración para sus pinturas, ese era el mejor lugar.

El desayuno en la casa de Sofía fue un caos hermoso.

Francisco hacía panqueques.

Heidy hacía bromas con los niños.

Sofía disfrutaba de la madurez de su relación con Francisco y Heidy.

Era un cuadro de convivencia poco común, pero funcionaba.

Antes de salir al balneario, prepararon toda la comida: huevos duros, frijoles molidos, tortillas, fresco de sirope con frutas, ensalada rusa.

Francisco dijo que faltaba algo, como un plato fuerte, y justo cuando ya estaban listos, Esperanza llegó con una olla de arroz con pollo, bien envuelto con limpiones para que no se les enfriara tanto.

—Para que no pasen hambre en el paseo —dijo con una sonrisa amable.

Ni ella ni Fe irían. Acompañarían a Javier al bazar de Flora a comprar pinturas, porque decía que había tenido una nueva inspiración y quería quedarse en el pueblo unos días y no tenía suficientes pinturas.

Sofía sintió que no era buena idea darle alas a su ex. Javier soñaba demasiado.

En eso entró Javier a recoger los lienzos y las pinturas que había dejado en el cuarto de Julián, y mencionó:

— si pudiera construir un cuarto al fondo del patio…

Esperanza y Fe se volvieron a ver con cara de susto.

—… digo, solo decía, como vengo a visitar a la familia, podría tener un pequeño estudio…

—No, no Javier, luego hablamos. Exclamó Sofía.

—Pero Sofi, aquí me inspiro mucho, tengo lienzos y otras obras que no he term…

—Ya veremos, Javi —poniendo Sofía énfasis en el Javi como respuesta al “Sofi” y para poner distancia — Es que solo aquí sueño —terminó Javier.

El balneario

Un sol ardiente calentaba el agua de la piscina, había mucha gente.

Corrían, reían, se lanzaban al agua sin preocupación. Excepto Esteban que se sumergía una y otra vez, y salía con el ceño fruncido.

—¿Cómo aguantan tanto? —murmuró en voz baja.

Francisco, que estaba cerca, lo escuchó.

—¿Qué decís, hijo?

Esteban no apartó la vista del agua.

—Allí, consumidos. No salen.

Francisco rió, sin darle importancia.

—No sé qué decís, pero pásenme un huevo duro.

Julián, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a Esteban. Se quedaron cuchicheando, pero Julián negó con la cabeza varias veces, como negando ver lo que su hermano veía.

Sofía, que los observaba desde lejos, sintió una punzada en el estómago.

Ya en casa, durante la cena, Esteban decidió hablar.

—Hoy, en la piscina, vi gente sumergida.

Al mismo tiempo todo el grupo dejó de comer y fijaron la mirada en Francisco.

Francisco levantó la mirada de su plato, con el gesto endurecido y suspiró

Francisco lo llamó aparte y allí hablaron:

—Hijo, lo que me estás diciendo no es posible. No hay evidencia científica de que los muertos puedan comunicarse con los vivos —con tono paciente, pero escéptico.

—Pero yo los veo. No es algo que imaginé. Están ahí, flotando, como si me esperaran —le contestó Esteban

Francisco respiró hondo y cruzó los brazos.

—El cerebro humano es muy complejo, Esteban. A veces, en ciertas condiciones, como cuando estamos bajo el agua, con poca luz y oxígeno limitado, podemos experimentar ilusiones o alucinaciones. ¿Has oído hablar de la narcosis por nitrógeno? Los buzos profesionales dicen que cuando están muy profundo, sienten que ven cosas extrañas. Es una cuestión química, no fantasmas. Y vos pasaste mucho bajo el agua.

—No es una ilusión, papi. No es algo que mi cerebro invente. Julián ve a Marito el conserje, que se murió en la escuela. ¿Cómo explicás eso?

Francisco guarda silencio por un momento. Y cambia de estrategia.

—El cerebro también recoge información de maneras que no siempre notamos. Quizás escuchaste a alguien hablar sobre esa historia sin darte cuenta. O viste una imagen, una foto, algo que se quedó grabado en tu subconsciente. Eso puede hacer que parezca que descubriste algo, cuando en realidad tu mente lo estaba procesando sin que te dieras cuenta. Apuesto que a Julián alguien le dijo que Marito el conserje se había muerto y se aparecía en la escuela, ¿verdad?

—Entonces, según vos, todo lo que veo es mentira.

Francisco se inclina hacia adelante y le pone una mano en el hombro.

—No digo que mintás. Digo que nuestra mente nos juega trucos. Y es mi trabajo enseñarte a cuestionar lo que ves, a buscar pruebas, a entender cómo funciona el mundo. No quiero que creás en cosas sin explicación científica.

—Pero ellos sí existen. Aunque vos no los veás.

Francisco suspira. No quiere seguir alimentando esas ideas, pero tampoco quiere alejar a su hijo con su escepticismo.

—Si seguís viendo cosas, quiero que me lo digás. Vamos a analizarlo juntos, ¿de acuerdo? —Le dice el padre de forma más serena.

Esteban asiente, aunque en su interior sabe que su papá nunca le creerá.

Regresan a la sala.

— mañana vamos a volver a la piscina, queremos ver muertos —dice Inés de forma muy natural.

—no, mañana vamos todos a Monteverde, vamos a conocer el bosque tropical lluvioso —dijo Francisco el científico.

—que bajo la lluvia también se le activan los poderes a Esteban —dijo sonriendo Heidy.

Francisco se hizo el desentendido. Heidy era el círculo de su cuadratura.

Carmen se levantó y se fue a la puerta de la calle, exactamente en el momento en que Esperanza la tocó.

Bajo un velo de misterio, Esperanza se llevó a Carmen para su casa.

Rita regresa

Javier lleva todo el día encerrado en el cuarto, con los ojos hundidos y las manos manchadas de pintura. No ha comido, solo ha tomado café, y su trazo se vuelve cada vez más frenético. Su respiración es pesada, su mente atrapada en un estado que él mismo no entiende. Algo, alguien, le ha dictado cada pincelada.

En la sala, Fe y Esperanza están preparando café para la visita inesperada. Carmen observa a Javier desde la puerta entreabierta.

—No me gusta esto… parece poseído. —dice en voz baja Carmen de su exyerno

—Ya sabés cómo es. Siempre sueña cosas. Siempre pinta cosas que sueña dice Sofía. —Advierte Esperanza.

—Pero esta vez es diferente. Está como si estuviera viendo algo que nosotras no vemos. Carmen subiendo la voz.

De repente, las luces del zaguán parpadean. En la calle, se escucha el motor del jeep de los gemelos. Han llegado del aeropuerto.

—Bueno, ya están aquí. —Dice Carmen.

—¿Quién te dijo? —Preguntó Fe.

—Mamá, respondió Carmen

La puerta se abre y entran Carlos y Carmelo, acompañando a Rita, que viste su hábito marrón y carga una pequeña maleta. Su rostro es sereno, pero sus ojos escanean la casa con un gesto de reconocimiento y nostalgia.

—Es bueno estar en casa. —Dice con una sonrisa Sor Hortensia, Rita para la familia

Fe y Esperanza se acercan para abrazarla, seguidas de Carmen. El ambiente es cálido, pero pesado, como si hubiera algo más en la habitación.

—¿Y Javier? —Pregunta Carlos.

Antes de que alguien pueda responder, un golpe seco resuena en la habitación de Javier.

—Oh, no…, —susurró Esperanza

Todos se giran. La puerta del cuarto se abre lentamente. Dentro, la figura de Javier se recorta contra la luz tenue. Sus manos tiemblan, sus ropas están manchadas de pintura. En su boca aún sostenía un pincel, que cae al suelo con un sonido seco cuando sus ojos se posan en Sor Hortensia.

El silencio se vuelve insoportable.

Javier da un paso atrás, como si no pudiera creer lo que está viendo. Luego, con manos temblorosas, toma el lienzo y lo gira para que lo vean.

Javier en voz baja, con un hilo de miedo y fascinación:

—Es… es usted.

El cuadro es escalofriante: es Sor Hortensia, pero no con su hábito, sino con un vestido de quince años, el mismo que había usado su hermana Inés el día de su muerte.

Carmen ahoga un grito. Esperanza se lleva la mano a la boca. Fe siente que le falta el aire.

Rita, sin embargo, no se inmuta. Se acerca lentamente al cuadro, sus ojos fijos en su propia imagen vestida con aquel traje que jamás usó.

—¿Cómo sabías…? —En voz baja y pausada dice Sor Hortensia.

—No lo sabía. Solo pinté lo que soñé. —Expele Javier murmurando y confuso.

Un silencio denso cae sobre la casa. En algún rincón, la noche se siente más fría.

El arte de soñar

La noche es densa y silenciosa. Sofía duerme profundamente, pero un ruido bajo, un sonido rítmico y grave, la hace fruncir el ceño en la oscuridad: un ronquido.

Abre los ojos con pesadez y parpadea en la penumbra. Por un momento piensa que es Julián o Esteban. Pero no… el sonido viene de debajo de la cama.

Se le hiela la sangre.

Con el corazón latiendo fuerte, estira la mano hacia la lámpara de su mesa de noche y la enciende de golpe. La tenue luz amarilla ilumina el cuarto. Sofía aguanta la respiración y se asoma lentamente por el borde del colchón.

Ahí, acurrucado como un niño, con la cabeza apoyada en un salveque enrollado como almohada, está Javier como si hubiera estado en una batalla entre los pinceles y las pinturas, todo manchado de pinturas de óleo.

—¡Pero qué mierda…! —Le susurra Sofía en shock

Javier sigue roncando, ajeno a la mirada atónita de Sofía. Ella se incorpora, se arrodilla junto a la cama y lo zarandea.

—¡Javier! ¡Despertate!

Javier gruñe, se remueve un poco, pero sigue dormido.

—¡Javier, por Dios! ¡Salí de ahí!, —ya casi perdiendo la paciencia.

Javier parpadea, desorientado, y finalmente abre los ojos. Confusión total. Mira a su alrededor, se frota los ojos y luego fija la vista en Sofía, que lo observa con una mezcla de furia e incredulidad.

—¿Sofía…?

Sofía enojada le dice:

—¡Sí, Sofía! ¡La dueña de esta cama, de esta casa y la que en este momento se está preguntando por qué carajos hay un hombre durmiendo debajo de su cama!

Javier se incorpora con dificultad, acomodándose el pelo y volviéndose a hacer la cola de caballo.

—¡Ay! Tranquila, no es lo que parece… —Javier sobándose la cabeza.

—¿Ah no? Porque lo que parece es que te echaron de algún lado y decidiste invadir mi casa sin avisar. ¿Cómo entraste?

Javier se sienta en el suelo, aún medio dormido, y suspira.

—Fe me echó. No tenía dónde ir… y tu mamá me dejó entrar. — Dijo Javier cansado.

—Mirá, tenía frío, estaba cansado, y no quería despertarte. Pensé que podía dormir un rato y en la mañana te explicaba.

—¡Ah, claro! ¡Porque dormir debajo de mi cama sin que me diera cuenta es una solución completamente lógica!, —dice Sofía de forma irónica.

Javier la mira con expresión culpable y un poco de vergüenza.

—No quería estar solo…

Sofía suspira. La furia empieza a disiparse, pero sigue incrédula. Lo observa bien. Tiene el rostro cansado, los ojos rojos. Está claramente afectado.

—Javier, ¿qué pasó en la casa de Fe? —de forma más suave pero firme le pregunta a Javier

Javier traga saliva, baja la mirada y murmura casi sin voz.

—El cuadro. Lo que pinté. Sor Hortensia. Ellas… ellas me miraron como si yo fuera el mismísimo diablo. Fe me sacó sin decirme nada más.

Silencio.

Sofía se pasa la mano por el cabello y suspira.

—Javier, no podés quedarte debajo de mi cama. Si te vas a quedar, dormís en el sofá.

—Entonces, ¿me puedo quedar?

Sofía gira los ojos, pero al final asiente.

—Sí, pero ni se te ocurra volver a meterte debajo de mi cama, ¿me oís?

—Prometido.

Sofía le lanza una almohada y le señala la puerta.

—Andá al sofá antes de que te dé un guamazo.

Javier se pone de pie, toma la almohada y camina hacia la sala. Sofía lo sigue con una cobija y, cuando él desaparece, se deja caer de nuevo en la cama con un suspiro pesado.

Cuando va saliendo del cuarto Javier, viene del baño Heidy, sonríe y le hace un guiño de complicidad a Javier.

De vuelta a la escuela

El sol de la mañana iluminaba la casa de Sofía con un aire de rutina. Después de las vacaciones, el bullicio de los niños, los murmullos de los muertos bajo el agua y las sombras en la casa deberían quedar en el pasado.

Sofía intentaba convencerse de que todo volvería a la normalidad.

—Cuando estudien, se olvidarán de lo paranormal. —Se repitió la frase en su mente mientras preparaba las meriendas escolares. “Son niños. Imaginan cosas”.

Para eso estudió educación. Para entender cómo piensa la niñez.

Fe había cambiado. No mucho, pero lo suficiente para que Sofía lo notara.

Ya no era tan seca. Su dureza se había suavizado con el tiempo, con la presencia de su familia en la casa. Tanto ella como Esperanza se habían encariñado.

Ahora, cuando Sofía salía a trabajar, sabía que sus hijos quedaban bajo la mirada protectora de sus tres tías. Y mucho más tranquila porque pensaba que con la llegada de Rita las iba a llevar a misa y esos de los aparecidos iba a acabar.

Pero había un problema que Sofía no sabía: Yorleny la niñera era una «chepita”, las fisgonas de Paso Ancho era cualquier cosa a la par de Yorleny, ella sí sabía lo que sabía porque era la sobrina nieta de Flora, y aunque Flora fue una tumba con el paradero de Luisa, Yorleny no, algo había escuchado en su familia sobre las visitas extrañas a la casa de Inés María y Felipe, y ahora con las actividades extracurriculares de los dos niños de la casa.

Sofía la contrató para hacer el oficio y ayudar con los niños. Era joven, rápida en su trabajo, y a Sofía le convenía tenerla allí.

Pero Fe y Esperanza no la querían.

—Esa muchacha tiene los ojos metidos donde no debe —decía Fe cada vez que Yorleny pasaba cerca.

—No me gusta cómo escucha detrás de las puertas, —añadía Esperanza.

Sofía trataba de ignorarlas. No tenía tiempo para problemas innecesarios.

Hasta que, una noche, Fe se lo dijo directamente.

—Sofía, tenés que despedir a esa muchacha.

Sofía dejó el vaso de agua que estaba tomando y la miró con cansancio.

—¿Y ahora qué hizo?

Fe cruzó los brazos.

—Nos amenazó.

Sofía arqueó una ceja.

—¿Cómo que las amenazó?

Esperanza, que estaba sentada en su silla mecedora, miró a Fe con un gesto de incomodidad.

—Nos dijo que, si la despedís, va a contar historias de la familia.

El corazón de Sofía se apretó.

—¿Qué historias?

Fe la miró con seriedad.

—Las que nadie debería saber.

Silencio.

Sofía respiró profundo.

—¿Y cómo es que ella sabe esas historias?

Esperanza suspiró.

—Porque es prima de la secretaria de tu escuela.

La información cayó pesada en la habitación.

La secretaria, esa mujer que siempre la miraba de reojo. Que la evaluaba. Que la analizaba en silencio.

Sofía no podía darse el lujo de hacer enemigos tan rápido.

—Entonces, por ahora, Yorleny se queda.

Fe y Esperanza se miraron, pero no dijeron nada.

Todo se calmó. Pero el aire en la casa ya no se sentía igual. Volvió aquel aroma a galletas que aparecía cuando alguien pensaba en Luisa.

La Chepita

Javier no tenía intención de quedarse en la casa de Sofía aquella noche, pero algo en el pueblo parecía retenerlo. Era como si, cada vez que intentaba marcharse, algún detalle, algún sueño o alguna historia lo amarrara un poco más.

Y esta vez, el anzuelo tenía nombre: Yorleny.

La joven se le acercó con su sonrisa habitual, esa que parecía esconder más de lo que mostraba.

—¿Quiere café, don Javier? —preguntó con voz melosa, aunque la mirada decía otra cosa.

Javier asintió. No confiaba en ella, pero tenía curiosidad.

—¿Y qué contás, Yorleny?

Ella le sirvió el café con calma, y luego se sentó frente a él. Lo miró fijamente.

—Dicen que usted sueña cosas.

Javier se sintió alagado.

—Dicen muchas cosas de mí.

Yorleny sonrió.

—Dicen que ha estado pintando cosas raras. Cosas que pasaron hace mucho. —Ella no lo había escuchado de nadie, había visto algunos cuadros que Javier tenía en la casa de Sofía. Y como toda doña Vina, el resto lo inventaba.

Javier entrecerró los ojos.

—¿Y quién dice eso?

—La gente del pueblo. La gente vieja.

Javier dio un sorbo a su café, esperando. Sabía que ella no había venido solo a charlar.

Yorleny se inclinó un poco hacia él.

—¿Usted sabe cómo murió Inés?

El ambiente cambió. El aire se sintió más denso.

Javier dejó la taza sobre la mesa y la miró fijamente.

—Contame.

Yorleny esbozó una sonrisa burlona.

—Murió por castigo divino.

Javier arqueó una ceja.

—¿Castigo? ¿Por qué?

Yorleny entrelazó los dedos sobre la mesa.

—Porque su familia jugó con cosas que no debía.

Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que en este pueblo las historias nunca eran simples.

—Explicate.

Yorleny hizo una pausa, como si disfrutara alargándola. Luego bajó la voz, casi en un susurro.

—Su abuelo, Felipe, era espiritista. Pero no cualquier espiritista.

Javier ni se inmutó.

—¿Qué hacía?

—Veía a los muertos en un vaso de agua.

El silencio en la casa se hizo más pesado.

—¿Cómo?

—Tomaba un vaso con agua, lo cubría con la mano y ahí estaban.

Javier la observaba, no como queriendo pintarla, no como musa, ni como muerta, no, la escudriñaba para resolver qué es lo que quería. Porque más bien era muy viva.

—¿Quiénes?

—Los muertos. —Yorleny siguió.

—La gente venía desde muy lejos para ver a don Felipe. Pero él no era el único con un don. —Se inclinó más cerca.

—Cada miembro de la familia tenía algo.

Javier sintió el pulso en las sienes. Algo dentro de él ya lo sabía, pero oírlo en voz alta lo hacía más real.

—¿Y qué hacía Inés María, la abuela?

Yorleny sonrió de lado.

—La gente respetaba a don Felipe, pero a Inés María… le tenían miedo.

Javier no pudo evitar un escalofrío.

—¿Por qué?

Yorleny se encogió de hombros, con una expresión de falsa inocencia.

—Dicen que ella era la que atendía a las muchachas de la Pachanguera que querían ver a sus difuntos.

Javier no sabía de qué le hablaba.

—¿Cómo los traía?

Yorleny sonrió con malicia.

—Dicen que cuando ella hablaba, los muertos respondían.

Javier sintió un nudo en la garganta.

—¿Y qué tiene que ver Inés en todo esto?

Yorleny lo miró con una expresión extraña, como si estuviera disfrutando del miedo que le causaba.

—Dicen que ella no murió. Dicen que se quedó atrapada en el otro lado.

El corazón de Javier latió con fuerza.

—¿El otro lado?

Yorleny se levantó lentamente, tomó su taza y sonrió: —Pero bueno, son solo historias.

Javier fijó su pensamiento en el cuadro de Rita con el traje de 15 años. Sabía que no eran solo historias.

Cuando Yorleny se marchó, quedó en silencio por un largo rato. No tenía pruebas, pero sí la certeza de que, en este pueblo, los muertos nunca se iban del todo.

En Cartago

Cuando Luisa se fue, no se fue para Occidente como todos creían. En realidad, tomó rumbo al Oriente, hacia Cartago. Sabía que tenía familia allí y que, lejos de Las Palmeras, podría encontrar un poco de paz. No quería que la rastrearan, no quería preguntas, ni explicaciones.

En Cartago, Luisa dio a luz a su hijo y lo llamó Hernán Felipe, en homenaje al bebé fallecido de Inés María, su hermano que nunca conoció y a su padre, para recordar ella que no le guardaba rencor.

En Las Palmeras, una de las vecinas y amiga de Luisa, Flora, para despistar, le dijo a la familia que Luisa se había ido al Puerto. No era cierto. Se había ido en busca de la familia de su madre y de Hortensia que eran de Cartago por el mercado. Allí los encontró y la acogieron, aunque no querían saber nada de Hortensia por su profesión y acordaron nunca revelar el paradero de Luisa. Flora solía visitarla en Cartago y fue la única en Las Palmeras que conocía la verdad.

El destino fue cruel con Luisa. A pesar de haber logrado una vida lejos de la sombra de su pasado, murió joven, víctima de un cáncer de útero. Falleció iniciando un nuevo siglo, en pleno Combo ICE.

Su hijo, Hernán Felipe, creció sin conocer su historia completa, con solo fragmentos de verdad que su madre alcanzó a contarle. Antes de morir, Luisa en el sopor de la morfina le confesó su mayor temor: haberle heredado las rarezas de la familia. Le habló de visiones, de objetos que se movían solos, de desdoblamientos y de presencias que nunca abandonaban del todo este mundo. Pero también le aseguró que en él no había señales de esa herencia. «Lo único que te dejo, hijo, es la diabetes», le dijo con una sonrisa amarga. Para ella, era un mal menor comparado con el peso de la sangre que había dejado atrás. El muchacho nunca entendió qué quiso decirle, se lo atribuyó a un desvarío por la morfina.

Hernán Felipe creció en Cartago sin contacto con su familia en Las Palmeras. Se casó con una hija de Flora, la amiga de su madre. Su esposa era hermana de la secretaria de la escuela, también hija de Flora, lo que tejía un lazo inesperado entre su vida y la de quienes aún vivían en aquel pueblo que nunca conocería. La secretaria, su cuñada, escuchó historias de su madre, pero nunca le habló de sus orígenes ni de la familia que lo esperaba sin saberlo. El vínculo con Las Palmeras, él quería cortarlo para siempre.

Hernán Felipe nunca conocería a ninguno de sus familiares. No porque no pudiera, sino porque eligió no hacerlo. Su madre le había contado lo suficiente para entender que había cosas que era mejor no buscar. Prefirió dejar enterrado el pasado y seguir adelante, lejos de lo salado y lo amargo. Quizás, sin saberlo, cumplió el último deseo de Luisa: darle una vida libre del peso de su linaje.

Lo que siempre recordaría del día de la muerte de Luisa, era ese agradable olor a galletas.

La realidad

Sofía llevaba días sin dormir bien. Lo que estaba ocurriendo con sus hijos la atormentaba. Las visiones, los susurros, las sombras que aparecían y desaparecían… Todo iba más allá de lo que podía comprender. Por eso, una noche, se decidió a hablar con Fe y Esperanza. Sabía que ellas eran las guardianas de los secretos de la familia, las únicas que podían darle una explicación.

Las dos tías la recibieron con miradas cargadas de historia y resignación. Sin rodeos, le confirmaron lo que ya sospechaba: aquella casa había sido testigo de innumerables fenómenos paranormales. Desde sesiones espiritistas hasta lecturas de cartas y adivinaciones. Los muebles se movían solos, las voces se colaban en la oscuridad, y los susurros del más allá nunca se habían extinguido del todo. Pero había una verdad que aún no le habían contado, la más dolorosa y secreta de todas: la muerte de Inés.

Inés tenía un don que pocos comprendían: el desdoblamiento. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. En uno de esos viajes, no pudo regresar.

Cuando Rita se fue a Irlanda, para ser monja, Inés sintió su ausencia de forma devastadora. Tenía seis años, fue cuando aprendió a desdoblarse constantemente para buscar a Rita por los nortes. Ella no se lo dijo a nadie, padecía de asma, decía que tenía fríos.

Todo comenzó cuando los gemelos se dieron cuenta de que Inés tenía un don especial. Eran aficionados a una banda inglesa y en 1985 decidieron enviar a Inés, con siete años, a un concierto a través de su desdoblamiento. Le dijeron que allí vería a la reina cantar. Inés fue y regresó contando sobre la multitud, un hombre delgado vestido de blanco, con bigote y una camiseta de tirantes, a quien todos aplaudían. Pero la reina nunca cantó. A ella no le gustó la música, sonaba como la que los gemelos escuchaban. Se le quedó por varios días un estribillo: “eo, eo, eeeeeeeeo…”. Así supo la familia que Inés se desdoblaba, porque no dejaba de reclamarle a los gemelos que la engañaron, que la reina nunca cantó. Inés María y Felipe no le dieron mayor importancia al ‘fraude’ que le cometieron a la pobre niña, que no dejaba de cantar y mover la cabeza. Mamá y papá ya habían asumido que eran una familia diferente, estaban emocionados porque tenían una hija viajera, un don peligroso, pero también maravilloso. Podía ir casi a donde quisiera… o donde pudiera aterrizar. Solo años después, los gemelos confesaron que enviaron a Inés al concierto de Queen en el estadio de Wembley, donde el hombre vestido de blanco era Freddie Mercury, su cantante favorito.

Los gemelos, divertidos por el poder de su hermana, y sin la conciencia del peligro, le inventaban destinos exóticos. Luego, en 1990, supieron que Rita sería enviada de misionera a África, e Inés quiso ir a verla, no tenía muy bien anotada la dirección y llegó a donde no debió. Lo que vio la marcó para siempre: un genocidio en Ruanda. La masacre, la sangre, los muertos amontonados.

Por seis meses, Inés no pudo viajar. Su don había quedado paralizado por el horror.

Con el tiempo, Rita dejó de ser Rita. En África, ya era Sor Hortensia, el cambio de nombre causó risa en los gemelos, que en ese momento tenían 19 años:

¿cambiarse el nombre de Rita a Hortensia? Ja ja já.

Sor Tencha repetían y se carcajeaban. Nadie entendía.

- De Zorrita pasaron a Sor Tencha, la del prostíbulo, jajajaja.

Sor Hortensia en África se entregó a causas humanitarias. Sin embargo, la culpa la carcomía. Había dejado a su hermana menor muy triste, quien murió en uno de sus viajes de búsqueda. Por eso, regresó a Costa Rica, a Las Palmeras. Se dedicó a ayudar al cura del pueblo, buscando redimir su culpa.

Rita creía que, rezando, podría acabar con los maleficios de la familia. Se entregó a la religión con fervor y sacrificio, arrodillándose sobre granos de maíz, pidiendo por la salvación de sus hermanos. Quiso creer que su devoción ayudaría a que Inés encontrara paz, que su alma no vagara en el purgatorio.

Pero los niños de Sofía seguían viendo cosas. Heidy conversaba con los muertos del patio, aunque no los podía ver, era para ser solidaria; y Javier, resignado a su don, empezó a hacer dinero con sus pinturas, retratando a los difuntos que se le aparecían. Se hizo un nombre como «el artista de los muertos», aunque jamás quiso vender el cuadro de Rita con el vestido de Inés. Para Sofía, era un alivio. «Javier está entrando en la normalidad», se decía a sí misma.

Pero en Las Palmeras, la normalidad era otra cosa.

La normalidad

Ya tenían meses en Las Palmeras, Estaban a fin de curso lectivo.

Sofía entró en la habitación de Inés con el alma en vilo. Su hija llevaba días arrastrando los pies como agotada, dormía mucho… ahora estaba ahí, sobre la cama, con un disfraz de princesa que ella no le había comprado y le quedaba grande, dormida como si acabara de agotar toda la energía de las represas hidroeléctricas del ICE.

—Esto no es normal —murmuró Sofía.

Entonces entraron Rita, Esperanza, Fe y los gemelos. Esteban ya estaba en el cuarto con Julián.

Esperanza dijo que ese era el vestido de los 15 años de Inés, que estaba bien guardado en un ropero.

Fe dijo no entender qué le pasaba a Inesita.

Carlos se volvió hacia sus hermanas y les dijo:

—¿Están seguras de que llamándose Inés no lo saben?

—Esto no es normal —repitió Sofía.

—Nada en esta familia lo es —respondió Esteban, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la resignación tatuada en el rostro.

—Pero, ¿qué le sucede? —preguntó la madre, cada vez más tranquila.

—Depende —contestó Esteban —. ¿Te gusta la teoría de que Inés está en un recorrido astral por el más allá con la tía Inés como guía turística?

Los gemelos, al mismo tiempo, le guiñaron un ojo a Esteban.

Julián sonrió.

—A ver, Sofía, aceptémoslo de una vez: o la niña se está echando siestas interdimensionales o tenemos que empezar a cobrarle alquiler al espíritu de la tía Inés. Dijo Carlos.

Sofía suspiró. Dio un par de palmadas en la mejilla de su hija, pero la niña ni se inmutó.

—¿Y si la despertamos con agua? —preguntó Julián.

—Con el agua no se juega —dijo Esteban.

—¿Y si mejor dejamos que termine su viajecito astral y nos avisa cuando vuelva? —propuso Carmelo.

Fue entonces cuando Inés movió los labios y, en sueños, murmuró algo.

—No me despierten. Estoy conversando con ellas.

Y así fue como Sofía comprendió que su hija, con apenas cinco años, ya estaba condenada a la gloriosa maldición familiar de hacer turismo paranormal. y sus otros dos hijos también tuvieran amistad con personas muertas.

—Perfecto. Ahora tengo que preocuparme de que no se quede atrapada en otra dimensión. Espero que no necesite pasaporte.

El problema con la familia de Sofía no era la falta de explicaciones lógicas. Era el exceso de explicaciones ilógicas.

—Les juro que, si esta niña ha heredado la costumbre de su tía abuela de desdoblarse a cada rato, la voy a inscribir en Hogwarts.

Nadie respondió. Solo se quedaron viendo a la pequeña Inés, que respiraba tranquila, vestida de quinceañera y durmiendo con la placidez de quien no tiene la menor intención de madrugar en esta realidad.

Sofía cerró los ojos y comprendió que, en una familia normal, uno se preocupaba de que los hijos no comieran demasiado azúcar, que estudiaran, que no se enfermaran, o que fueran felices. En la suya, tenía que asegurarse de que no decidieran mudarse permanentemente al más allá.

Mientras tanto, ella por las noches le preparaba las meriendas escolares a Inés, Julián, Esteban y a Marito el conserje. Lo normal.

—fin —